株式会社ナレッジワークは、セールスイネーブルメントクラウド「ナレッジワーク」を提供し、営業組織の生産性向上と営業力強化を支援しています。ナレッジワークの独自のアプローチには評価すべき点が多くある一方、いくつかの課題も指摘されています。

ナレッジワークの独自性

- 4領域を包括的に支援するフレームワーク

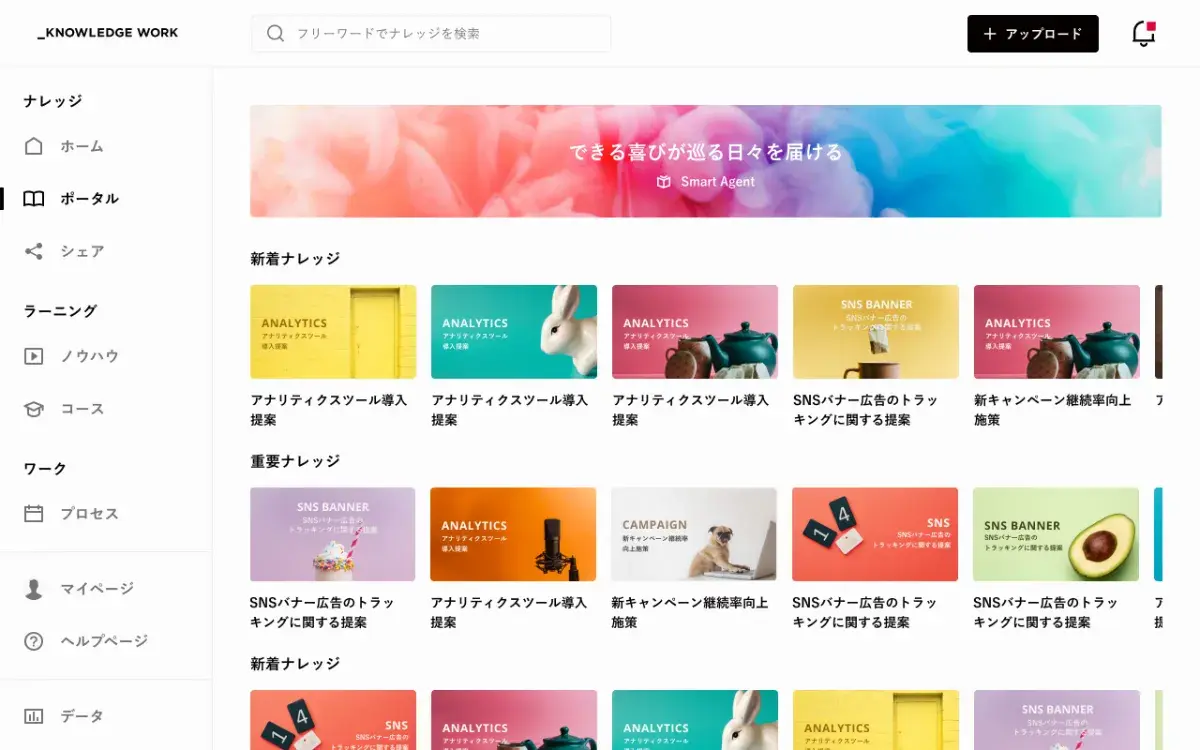

ナレッジワークは、セールスイネーブルメントを「ナレッジ」「ワーク」「ラーニング」「ピープル」の4つの領域で構成される包括的なアプローチとして捉えています。これらの領域を1つのツールで統合的に支援することで、営業力強化と生産性向上を実現しています。他社と異なり、ナレッジワークは「イネーブルメント」を明確に定義し、4つの領域を包括的に支援するフレームワークを提示しています。 - ワークエクスペリエンス(業務体験)の重視

ナレッジワークは、現場で働く営業担当者一人一人の業務体験(ワークエクスペリエンス)を重視しています。BtoCのような使いやすいUI/UXをBtoB領域に持ち込むことで、営業担当者の日々の業務をサポートしています。テクノロジーとデザインを融合し、最高のワークエクスペリエンスを実現することで、営業組織全体の底上げと生産性向上を支援しているのです。 - 営業組織全体の底上げを目指すアプローチ

ナレッジワークのアプローチは、トップ営業の成績をさらに伸ばすのではなく、組織全体の底上げを目指しています。属人的な営業スキルに頼るのではなく、ツールとプロセスを活用して「みんなが売れる営業になる」ことを実現しようとしているのです。これにより、安定的な売上の創出と営業成果のばらつきの減少が期待できます。

課題と懸念点

- フレームワークの正当性への疑問

ナレッジワークが提唱する4領域のフレームワークは、同社独自の考え方であり、セールスイネーブルメントの絶対的な正解とは言い切れません。これらの領域区分がMECE(漏れなく重複がないこと)とは言えず、論理的でない面もあります。他社や専門家との議論を経て、フレームワークのさらなる洗練化が必要とされています。 - ワークエクスペリエンス重視への違和感

ナレッジワークは、ワークエクスペリエンス(業務体験)の向上を大きく打ち出していますが、これは本来あるべき姿であり、大袈裟に言い過ぎている面があります。ツールのUI/UXの向上だけでなく、業務プロセスの見直しや人材育成など、多角的なアプローチが求められます。 - 営業組織全体の底上げアプローチへの疑問

ナレッジワークは「みんなが売れる営業になる」ことを目指していますが、この主張は抽象的で、具体的な論拠に乏しいという指摘があります。営業成果のばらつきを減らすことは重要ですが、トップ営業の育成やモチベーション向上策なども欠かせません。組織全体の底上げという目標は理想的ですが、そのためのロードマップや定量的な効果予測が十分に示されていない点も課題として挙げられます。 - マルチプロダクト展開によるフォーカスの分散

ナレッジワークは今後、営業以外の領域にもソリューションを拡大していく計画ですが、これによってセールスイネーブルメントへの取り組みが疎かになるのではないかという懸念があります。マルチプロダクト展開は重要ですが、営業組織の支援というコア領域での専門性を深めることも欠かせません。

ナレッジワークのセールスイネーブルメントアプローチは、独自のフレームワークと顧客視点に立った点で評価できます。一方で、フレームワークの正当性、ワークエクスペリエンス重視の主張、営業組織全体の底上げアプローチの具体性、マルチプロダクト展開による専門性の低下など、いくつかの課題も指摘されています。これらの点を踏まえつつ、ナレッジワークがセールスイネーブルメント分野をリードし、営業組織の変革に貢献していくことが期待されます。

openpageの資料ダウンロードはこちら