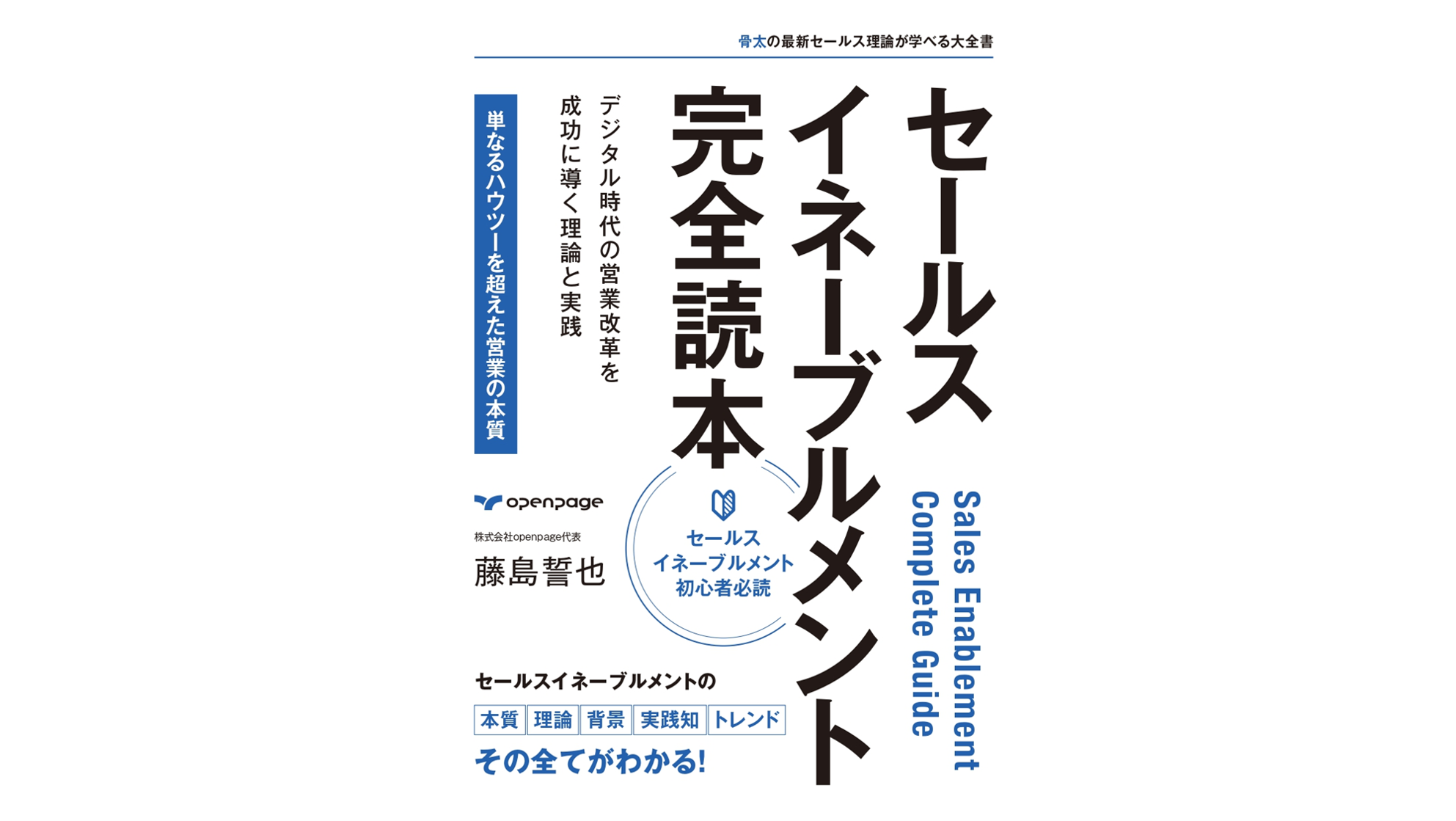

『セールスイネーブルメント完全読本』全文無料公開のお知らせ

平素よりopenpageをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、約9万字にわたる『セールスイネーブルメント完全読本 - デジタル時代の営業改革を成功に導く理論と実践』の全文を、当ブログにて無料公開させていただくことになりました。

本コンテンツは書籍としての出版を想定して執筆したものですが、日頃からopenpageをご支援いただいているお客様への感謝の気持ち、そしてセールスイネーブルメント市場全体の発展への願いを込めて、まずは無料での公開を決断いたしました。

内容は、セールスイネーブルメントの基礎から最新動向まで、実務に即した形で体系的に解説しています。特に、各企業での実践に役立つよう、具体的なアプローチ方法や注意点なども詳しく記載しています。

また、本コンテンツの商業出版にご興味をお持ちの出版社様がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただければと存じます。弊社では過去に『実践カスタマーサクセス』(日経BP社)の出版実績もございます。

セールスイネーブルメントに関心をお持ちの皆様に、少しでもお役に立てれば幸いです。

株式会社openpage

代表取締役 藤島 誓也

『セールスイネーブルメント完全読本』 - デジタル時代の営業改革を成功に導く理論と実践 -藤島 誓也 著

- 骨太の最新セールス理論が学べる大全書

- セールスイネーブルメント初心者必読

- セールスイネーブルメントの本質、理論、背景、実践知、トレンド、その全てがわかる

- 単なるハウツーを超えた営業の本質

【著者プロフィール】

藤島 誓也(ふじしま せいや)

株式会社openpageを2018年に設立し、顧客取引のDXソリューション「openpage」を提供。米国流のカスタマーサクセスやセールステックについて最先端の情報を国内で広く啓蒙。2024年にはキヤノンマーケティングジャパン株式会社と資本提携を行い、日本の大手企業のデジタルセールス戦略推進を支援している。著書に「実践カスタマーサクセス BtoBサービス企業を舞台にした体験ストーリー」(日経BP、2023年)。ITmedia ビジネスオンライン「新時代セールスの教科書」にて連載中。

【目次】

はじめに

- セールスイネーブルメントが注目される背景

- 本書の目的と特徴

- 想定する読者

- 本書の活用法

第Ⅰ部 セールスイネーブルメントの本質

- セールスイネーブルメントとは?意味と定義

- なぜ今注目されているのか?

- 従来の営業育成との決定的な違い

- 実践方法と手法

- 導入方法と取り組みステップ

- セールスにおける双方向性の重要性

- 顧客の成功を重視したセールスイネーブルメント

第Ⅱ部 セールスイネーブルメントの実践と運用

- 仕組みと運用方法

- 商談マネジメントの設計と実践

10.重要指標の設定と改善

11.成功のポイントと留意点

12.ROIとは

13.対象となる企業の特徴

第Ⅲ部 セールスイネーブルメントによる組織変革

14.職種別アプローチ

15.組織役割分担

16.チェンジマネジメント

17.採用/育成戦略

18.コンテンツマネジメント

第Ⅳ部 セールスイネーブルメントの実践知

19.失敗事例から学ぶ教訓

20.有名人と事例

21.主要な流派と特徴

22.DSRによる実践アプローチ

第Ⅴ部 セールスイネーブルメントの未来

23.活用できる営業データ

24.生成AIがもたらす可能性

25.セールスイネーブルメントと合わせて考えたいバイヤーイネーブルメント

26.最新トレンドと展望

おわりに

- 営業組織の未来

- これからの課題と期待

- 読者へのメッセージ

付録

- 実践のためのチェックリスト集

- ツールを導入しないセールスイネーブルメント

- 用語集

- STORY

◾️はじめに

「営業組織の効率化」「営業力の向上」「組織的な営業活動の実現」。これらは、多くの企業が直面する重要な経営課題です。しかし、その解決策として導入されるツールやプロセスの多くが、十分な成果を上げられていないのも現実です。SFAを導入したものの十分に活用できていない、営業研修を実施しても定着しない、デジタル化を進めても現場が混乱する―。

なぜ、このような状況が生まれてしまうのでしょうか。その答えは、「手段」と「目的」の取り違えにあります。本来、営業組織が目指すべきは、単なるツールの導入や数値の改善ではありません。顧客の成功を支援し、その結果として自社の成長を実現すること。これこそが、本質的な目的であるはずです。

「セールスイネーブルメント」という言葉が注目を集めるようになって久しいものの、その本質を理解し、効果的に実践できている企業はまだ多くありません。それは、セールスイネーブルメントが単なるツールの導入や手法の適用以上の、より本質的な営業改革を意味するからです。

本書は、セールスイネーブルメントの本質から実践方法、さらには未来の展望まで、体系的に解説することを目指しています。特に重視したのは以下の3つの視点です。

- 顧客起点の徹底

セールスイネーブルメントは、決して「いかに売るか」だけの話ではありません。顧客の成功にいかに貢献できるか、その成功をいかに継続的なものにできるか。この視点なくして、真の営業力向上は実現できません。

- 実践的なアプローチ

理論だけでは、現場は変わりません。本書では、具体的な実践方法や、現場での活用方法、さらには失敗から学んだ教訓まで、実務に直結する知見を提供します。特に、様々な職種や業態における具体的なアプローチ方法を詳しく解説しています。

- 未来を見据えた視点

デジタル技術の進化は、営業のあり方そのものを変えつつあります。生成AIの登場やデジタルセールスの台頭など、最新のトレンドも踏まえながら、これからの営業組織のあるべき姿を探ります。

本書の構成は以下の通りです。

第I部では、セールスイネーブルメントの本質について解説します。なぜ今、セールスイネーブルメントが注目されているのか。従来の営業育成とは何が違うのか。そして、なぜ「顧客の成功」という視点が重要なのか。基本的な概念から、セールスにおける双方向性の重要性まで、本質的な理解を深めていきます。

第II部では、実践と運用について詳しく見ていきます。仕組みづくりから具体的な運用方法、重要な指標の設定まで、実務に直結する内容を提供します。特に、商談マネジメントの設計や、具体的な成果指標の設定など、現場ですぐに活用できる知見を重点的に解説します。

第III部では、組織変革の観点からセールスイネーブルメントを捉えます。様々な職種でのアプローチ方法、組織の役割分担、人材の採用と育成など、組織全体での取り組みとして成功させるためのポイントを解説します。チェンジマネジメントの視点も含め、現場での実践に役立つ情報を提供します。

第IV部では、実践から得られた知見を体系的にまとめています。失敗から学ぶ教訓、先駆者たちの取り組み、様々な流派による特徴的なアプローチなど、実務に直結する情報を提供します。特に、これまでの成功事例・失敗事例から導き出された実践知は、セールスイネーブルメントを進める上で貴重な示唆となるはずです。

第V部では、最新の動向と未来の展望について解説します。営業データの活用法、生成AIがもたらす可能性、さらにはバイヤーイネーブルメントという新しい視点まで、これからの営業組織に求められる変革の方向性を示します。デジタル時代における営業のあり方を、より本質的な視点から考察していきます。

本書は、以下のような方々に特に参考にしていただけると考えています:

- セールスイネーブルメントの導入を検討している経営者・管理職の方々

- 営業組織の改革を任されている方々

- 営業現場の生産性向上を目指している方々

- セールステクノロジーの活用を検討している方々

- より本質的な営業改革を目指している方々

私たちopenpageは、多くの企業のデジタルセールス改革に携わってきました。その過程で見えてきたのは、成功する組織とそうでない組織の明確な違いです。

成功する組織に共通しているのは、単なるツール導入や数値管理にとどまらない、より本質的な変革への意志です。顧客の成功を第一に考え、データとテクノロジーを活用しながら、組織全体で継続的な改善を進めていく。そんな地道な取り組みが、確実な成果につながっていくのです。

本書は、そうした実践の中から得られた知見を、できるだけ体系的にまとめることを目指しました。理論と実践、現在と未来、テクノロジーと人間性。これらのバランスを保ちながら、真に効果的なセールスイネーブルメントの実現に向けた道筋を示せればと考えています。

付録として、実践のためのチェックリスト集や用語集も用意しました。また、必ずしもツールの導入から始める必要はないという視点から、ツールを使わないアプローチについても補足しています。

本書が、皆様の営業組織の進化への一助となれば幸いです。

2025年1月

藤島 誓也

第Ⅰ部 セールスイネーブルメントの本質

第1章 セールスイネーブルメントとは?意味と定義

▼STORY - 営業の未来を変える鍵 - セールスイネーブルメント革命の幕開け

藤島誓也は、大手製造業の本社オフィスに到着した。今日は営業企画部長の鈴木と、セールスイネーブルメントについて意見交換する予定だ。

会議室に通された藤島を、鈴木部長が笑顔で出迎えた。 「藤島さん、今日はお時間いただきありがとうございます。当社でもセールスイネーブルメントへの関心が高まっているんです。導入を検討したいと思っているのですが、なかなか社内の理解が得られなくて。」

藤島は真剣な表情で頷いた。 「セールスイネーブルメントへの理解はまだ十分に広がっていないのが現状ですからね。でも、これからの営業改革には欠かせないアプローチだと私は考えています。」

「そうなんですよね。特に当社は従来の営業スタイルが根強くて、なかなか変革が進まないんです。藤島さんにはぜひ、セールスイネーブルメントの本質についてお話しいただきたいです。」

「かしこまりました。では、セールスイネーブルメントとは一体何なのか、なぜ今注目を集めているのか。そこからお話ししたいと思います。」

藤島はペンを取り、ホワイトボードに向かった。鈴木部長は真剣な眼差しでそれを見つめる。 営業の在り方を根本から変える。そんな大きな挑戦が、今まさに始まろうとしていた。

◾️セールスイネーブルメントという言葉の本質

セールスイネーブルメントを一言で表現すると、「セールス力の向上」を指します。しかし、これだけでは抽象的すぎて実務的な意味をなしません。セールスイネーブルメントという概念の本質を理解するためには、この言葉が生まれた背景を知る必要があります。

◾️歴史的背景から理解する

米国では、セールスイネーブルメントが提唱される以前から、営業の研修サービスなどは存在していました。例えば、SPIN営業のようなノウハウは90年代に生まれましたが、その際はセールスイネーブルメントという用語は存在しませんでした。

セールスイネーブルメントが米国で発信され始めたのは2010年代のことです。きっかけは、2000年代にSalesforceのSFAを中心にクラウドツールが市場に普及し、営業活動をデジタルデータで分析できるようになってきたことにあります。SFAの登場により、営業の受注率や商談のフェーズ移行率、リードタイムなどを計測できるようになりました。そして2010年代、アナリストたちを中心にセールスイネーブルメントという概念が提唱されるようになったのです。

◾️テクノロジーと不可分な関係

セールスイネーブルメントの登場は、セールステクノロジーの普及と密接に関係しています。SFAなどのセールステックが広く使われるようになって初めて、それらのツールを前提とした営業力強化のノウハウ、つまりセールスイネーブルメントが生まれました。営業データを元に、合理的かつ体系的な営業活動の改善を行う。これが、セールスイネーブルメントの本質なのです。

単純な営業研修とは異なり、セールスイネーブルメントはあくまでもSFAなどのツールで得られるデータを活用し、そのデータを改善するためのアクションを起こすことに主眼が置かれています。データを見て問題を発見し、改善のための行動を取る。そうすることで営業の数値が上がり、その改善のプロセスが組織的に型化されていく。セールスイネーブルメントとは、こうしたデータに基づく継続的な営業改善活動を指すのです。

◾️SFAの位置づけとその先へ

SFAは営業現場への浸透率が特に高いツールであるため、SFAをベースとしたノウハウが、現在のセールスイネーブルメントの主流を占めています。とは言え、SFAはあくまでもセールステックの一種に過ぎません。SFAありきのセールスイネーブルメントがすべてだと考えるのは、少し視野が狭いと言えるでしょう。

確かに現時点では、日本で広まりつつあるセールスイネーブルメントの中心は、SFAを軸としたアプローチが多数派です。しかし今後は、SFA以外の様々なセールステクノロジーを活用したセールスイネーブルメントの手法が次々と登場してくることが予想されます。

米国ではすでに、Gongのような商談分析ツールやHighspotのようなセールスコンテンツ管理ツール、ZoomInfoのようなインテントデータツールなど、多種多様なセールステックが存在しています。ツールによって扱うデータの種類は異なりますし、改善のためのPDCAサイクルの回し方も変わってきます。複数のツールを組み合わせて活用するケースも増えており、米国企業の中には数十近くものSaaS製品を導入している例もあるそうです。

セールスイネーブルメントの推進者は、SFAの運用はもちろん、その他の主要なセールステックについても理解を深め、自社の営業組織のデジタル化とデータ活用に取り組んでいく必要があるでしょう。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントとは、セールステクノロジーを活用した、組織的な営業力強化の取り組みです。単なる営業研修やツールの導入ではなく、データに基づく継続的な改善サイクルを確立することで、持続的な営業力の向上を目指します。

SFAは現在のセールスイネーブルメントの中心的なツールですが、それ以外にも様々なセールステックが登場しており、今後はそれらを活用した多様なアプローチが生まれてくることが予想されます。セールスイネーブルメントの本質を理解し、自社に適した手法を選択していくことが、これからの営業組織には求められているのです。

次章では、なぜ今、セールスイネーブルメントが特に注目を集めているのか、その背景についてより詳しく見ていきましょう。

【第1章のチェックポイント】

■セールスイネーブルメントの本質を理解する

☐ セールスイネーブルメントの定義を説明できる

☐ SFAなどのセールステックの役割を説明できる

☐ データ活用の重要性を理解している

■セールステックの多様性を認識する

☐ SFA以外の多様なセールステックの存在を理解している

☐ 複数のツールを組み合わせて活用する必要性を認識している

■セールスイネーブルメントの将来展望を考える

☐ SFAに留まらない、多様なアプローチの可能性を理解している

☐ 自社に適した手法を選択していく重要性を認識している

第2章 なぜ今注目されているのか?

▼STORY - 営業デジタル化の波にのまれず、波にのれ

「なるほど、セールスイネーブルメントの基本的な考え方は理解できました。でも、なぜ今になって急に注目されるようになったのでしょうか?」鈴木部長が疑問を口にした。

藤島は頷きながら説明を始めた。「そこが重要なポイントですね。実は、セールスイネーブルメントが注目されるようになった背景には、いくつかの大きな変化があるんです。」

「変化ですか?具体的にはどのようなことでしょうか。」

「まず、営業活動のデジタル化が急速に進んでいることが挙げられます。単なるツールの導入だけでなく、営業プロセス全体の見直しが求められるようになってきたんです。」

鈴木部長は真剣な表情で耳を傾けている。藤島は続けた。

「それから、顧客の購買行動の変化も大きいですね。情報収集の方法が多様化し、営業担当者との接点も変わってきている。この変化に対応できなければ、競争に勝ち残れない時代になったのです。」

「確かに、当社でもデジタル化の波には少し翻弄されている部分がありますね・・・。」鈴木部長は思慮深げに呟いた。

藤島はさらに言葉を続ける。「加えて、営業組織の生産性向上や人材育成の課題解決にも、従来のアプローチでは限界が見えてきています。セールスイネーブルメントは、まさにこれらの課題に応える鍵となる考え方なのです。」

デジタル化の波に飲み込まれるのではなく、それを味方につけて変革を進める。鈴木部長の目には、新しい時代への決意が宿っているように見えた。

◾️変わりゆく営業環境

市場にデジタルツールが溢れ、営業改革の必要性が叫ばれる中、セールスイネーブルメントという言葉を耳にする機会が増えています。なぜ今、このアプローチが特に注目を集めているのでしょうか。その背景には、複数の重要な要因が重なり合っています。

◾️営業プロセスの変化と課題

近年、営業を取り巻く環境は大きく変化しています。特に顕著なのが、商談サイクルの長期化と複雑化です。顧客企業の組織規模が大きくなるにつれ、新たな投資に対する意思決定のハードルは高くなる一方。過去の投資の積み重ねがある中で、新しいソリューションを採用するには、より慎重な検討が必要とされるようになりました。この変化が、営業のリードタイムの長期化や、商談失敗率の上昇につながっているのです。

◾️営業人材の育成と定着の問題

営業人材の確保と育成も、大きな課題となっています。ベテラン営業職の定年退職が進む中、ミレニアル世代の営業職離れが深刻化。非論理的で、気合と根性に依存した営業スタイルに、彼らは嫌気が差しているのです。インターネットに囲まれて育ったミレニアル世代は、情報収集力が高く、合理性を重視する傾向にあります。データドリブンなセールスイネーブルメントによる営業プロセスの合理化が、彼らの関心を引き付ける鍵となるでしょう。

優秀な若手人材を引き付けるためには、セールスイネーブルメントへの投資が不可欠です。最新のセールステクノロジーを取り入れ、効率的な営業環境を整備できなければ、人材流出のリスクは高まる一方。大手企業からスタートアップや外資系企業への人材流出は、営業のアナログさや古さが一因となっているのです。

◾️顧客起点の営業への転換

顧客のニーズや行動様式も大きく変化しています。買い手の立場に立ち、顧客の購買プロセスに沿った形で、一貫した顧客体験を提供することが求められるようになりました。営業プロセスを顧客起点で再設計し、顧客の購買体験(バイヤーエクスペリエンス)を意識した取り組みが、今後ますます重要になるでしょう。

◾️データドリブンな意思決定の必要性

営業データの蓄積と分析の遅れも、大きな課題として浮上しています。SFAを導入したものの、十分な効果を上げられていない企業が数多く存在するのが実情です。ツールに データを入力するだけでは意味がありません。蓄積したデータを分析し、それに基づいて営業アクションを改善していくことが肝要なのです。直感や経験に頼った意思決定から脱却し、データドリブンな営業活動へと舵を切る。その転換を後押しするのが、セールスイネーブルメントなのです。

◾️テクノロジーの進化

生成AIの登場は、セールスイネーブルメントの可能性をさらに広げています。商談の分析や、提案内容の最適化、営業ノウハウの言語化など、これまで人手に頼らざるを得なかった多くの作業を、AIの支援を受けながら効率的に行えるようになってきています。

◾️経営課題としての重要性

これらの変化に対応するため、セールスイネーブルメントは単なる営業部門の課題を超えて、経営課題としての重要性を増しています。収益力の強化、優秀な人材の定着、持続的な成長の実現。これらの経営課題に対して、セールスイネーブルメントは具体的な解決の方向性を示唆してくれるのです。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントが注目を集める背景には、営業プロセスの変化、人材育成の課題、顧客起点の営業への転換、データ活用の必要性など、様々な要因が複合的に絡み合っています。営業を取り巻く環境が大きく変化する中で、従来のアプローチでは立ち行かなくなりつつあります。セールスイネーブルメントは、まさにこの難局を打開する鍵として、今大きな注目を集めているのです。

次章では、このような背景を踏まえた上で、従来の営業育成とセールスイネーブルメントの違いについて、より詳しく見ていきましょう。

【第2章のチェックポイント】

■営業プロセスの変化と課題を理解する

☐ 商談サイクルの長期化と複雑化について説明できる

☐ 意思決定のハードルの上昇と慎重な検討の必要性を理解している

■営業人材の育成と定着の問題を認識する

☐ ミレニアル世代の営業職離れの問題について説明できる

☐ データドリブンな営業プロセスの必要性を理解している

■顧客起点の営業への転換を意識する

☐ 顧客の購買プロセスに沿った営業の重要性を認識している

☐ 顧客の購買体験(バイヤーエクスペリエンス)を意識する必要性を説明できる

■データ活用の重要性を再確認する

☐ SFA導入だけでは不十分で、データ分析と活用が鍵であることを理解している

☐ データドリブンな営業アクションの改善の必要性を説明できる

第3章 従来の営業育成との決定的な違い

▼STORY - 属人的営業からの脱却

「セールスイネーブルメントが注目される理由は納得できました。では、従来の営業のやり方とは本質的にどう違うのでしょうか?」

「重要な質問ですね。従来の営業は、どうしても属人的なスキルや経験に頼る部分が大きかった。トップセールスの ノウハウが共有されにくく、再現性のある営業活動が実現できていなかったんです。」

藤島の言葉に、鈴木部長は大きく頷いた。まさに自社の営業組織の課題を指摘されたようだ。

「一方、セールスイネーブルメントは、営業活動をデータドリブンに分析し、組織全体で共有・改善していくことを重視します。属人的なスキルに依存するのではなく、再現性のある営業プロセスを確立するための仕組みづくりなんです。」

「なるほど・・・。私たちの営業も、ベテランの経験則に頼りがちな部分があります。セールスイネーブルメントで、そこからの脱却を図れそうですね。」

「その通りです。ただし、一朝一夕にはいきません。営業とテクノロジー、両面からのアプローチが欠かせないのです。」

属人的な営業から脱却し、組織的な営業力を高めていく。二人の対話は、その実現に向けた道筋を明らかにしつつあった。

◾️変革を迫られる営業育成

「トップセールスのノウハウを組織に展開したい」「新人の早期戦力化を実現したい」「営業の質を標準化したい」。多くの企業が、このような課題意識を持っています。しかし、従来型の営業育成では、こうした課題に十分に応えることが難しくなってきています。

◾️従来型営業育成の限界

従来の営業育成は、主に「成功者の模倣」というアプローチを取ってきました。成果を上げているベテラン営業の行動やノウハウを分析し、それを他のメンバーに展開していく。一見、理にかなったこの方法には、しかし、いくつかの本質的な限界がありました。

ひとつは、成功ノウハウの属人性です。確かにベテラン営業には豊富な経験と優れたスキルがあります。しかし、その多くは暗黙知として個人の中に留まっており、他者が簡単に真似できるものではありませんでした。また、その成功パターンは、その営業担当の個性や、特定の顧客との関係性に深く根ざしていることも少なくありません。

◾️環境変化への対応の難しさ

従来型の営業育成が直面するもう一つの大きな課題は、環境変化への対応の遅さです。ベテランの成功体験は、確かに貴重な財産です。しかし、その経験が得られた時期の市場環境や顧客ニーズと、現在のそれとの間には、大きなギャップが存在することも少なくありません。

特に近年は、デジタル化の波が営業活動の前提を大きく変えつつあります。顧客との対話の場がオンラインに移行し、情報収集の方法が変化し、意思決定のプロセスも様変わりしています。このような状況下で、過去の成功体験をそのまま適用することには、大きな限界があります。

◾️セールスイネーブルメントによる新しいアプローチ

セールスイネーブルメントは、これらの課題に対して新しいアプローチを提供します。最も特徴的な違いは、「個人の能力向上」から「組織としての営業力向上」へと、焦点が移行している点です。

データを活用することで、成功のパターンをより客観的に理解し、組織の知恵として蓄積していきます。例えば、商談の進捗状況、顧客との接点、提案内容、成約率の変化など、様々なデータを体系的に収集・分析します。これにより、「なぜ成功したのか」「どの要素が決定的だったのか」をより科学的に理解することが可能になります。

◾️継続的な改善サイクル

セールスイネーブルメントのもう一つの大きな特徴は、継続的な改善サイクルの確立を重視する点です。従来の営業育成が「点」としての学習機会を提供していたのに対し、セールスイネーブルメントでは「線」としての継続的な成長を実現します。

◾️本章のまとめ

このように、セールスイネーブルメントは従来の営業育成とは本質的に異なるアプローチを取ります。個人の経験や勘に依存するのではなく、データとテクノロジーを活用しながら、組織全体の営業力を継続的に高めていく。この新しいアプローチは、現代の複雑な営業環境により適合したものと言えるでしょう。

【第3章のチェックポイント】

■従来型営業育成の限界を理解する

☐ 成功ノウハウの属人性の問題を説明できる

☐ 環境変化への対応の遅さを認識している

■セールスイネーブルメントの新しいアプローチを知る

☐ 個人の能力向上から組織の営業力向上へのシフトを理解している

☐ データを活用した成功パターンの可視化の重要性を説明できる

☐ 継続的な改善サイクルの意義を認識している

第4章 実践方法と手法

▼STORY - テクノロジーの力を味方につける

「セールスイネーブルメントを実現するためには、どのようなツールを活用すればいいのでしょうか?」鈴木部長の問いに、藤島は即座に答えた。

「中核となるのは、SFAですね。営業活動の見える化と、データに基づく改善を支えます。ただし、SFAだけですべてが解決するわけではありません。」

「どういうことでしょうか?」

「SFAで得られるデータを最大限に活用するために、様々なツールとの組み合わせが重要になります。例えば、商談内容を自動で分析するAIツールや、提案それ自体を管理・共有するデジタルセールスルーム(DSR)などです。」

鈴木部長は興味深そうに頷く。「テクノロジーの力を味方につけることで、営業活動の質を飛躍的に高められるということですね。」

「その通りです。ただし、ツールを導入すれば成果が上がるというわけではありません。ツールを通じて『何を実現するのか』という目的を明確にし、現場の営業プロセスに適した形で運用していくことが肝心です。」

テクノロジーは手段であって目的ではない。しかし、それを戦略的に活用することが、セールスイネーブルメントの鍵を握っている。二人の認識は一致した。

◾️セールスイネーブルメントを実現するツール

セールスイネーブルメントは、SFAの普及とともに生まれた概念です。しかし現在では、営業活動の様々な側面をサポートする多様なツールが登場し、それぞれが異なるアプローチでセールスイネーブルメントの実現に貢献しています。実践方法を理解する上で、まずはこれらのツールが持つ可能性と特徴を理解することが重要です。

◾️SFAという基盤

最も代表的なのがSFAです。Salesforceやhubspotに代表されるSFAは、営業案件の進捗管理を可能にする基盤として機能します。しかし、SFAは単なる管理ツールではありません。むしろ、その真価は蓄積されたデータの活用にあります。例えば、商談の進捗状況、成約率の推移、リードタイムの変化など、様々な角度からデータを分析することで、より効果的な営業活動のあり方が見えてきます。また、組織全体での営業プロセスの標準化や、ベストプラクティスの共有も容易になります。

◾️商談分析ツールによる新たな可能性

次に注目すべきなのが商談分析ツールです。海外ではGongが代表的な存在として知られています。これらのツールは、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールと連携し、商談の内容を文字起こしした上でAIによる分析を行います。

従来、商談の質の評価は担当者の主観や経験に頼らざるを得ませんでしたが、このツールを使うことで、より客観的な分析が可能になります。例えば、成功率の高い商談に特徴的なキーワードの発見、顧客の反応と成約率の関係性の分析、商談の展開パターンの把握など、これまで「感覚」や「経験」に頼っていた部分を、データとして可視化できるようになりました。

◾️リスト作成とインテントデータの活用

商談の質を高めることと同様に重要なのが、適切な商談機会の創出です。この領域では、海外ではZoomInfoに代表される企業リスト作成ツールが注目を集めています。これらのツールは、企業情報を業界や規模などで絞り込んで最適なターゲットリストを作成できるだけでなく、「インテントデータ」という新しい概念を提供します。

インテントデータとは、企業がどのような情報を検索し、どのような課題に関心を持っているのかを示すデータです。これにより、単なる企業属性だけでなく、その企業が実際に抱えている課題や検討している施策についての洞察を得ることができます。営業活動の優先順位付けや、アプローチ方法の最適化に活用されています。

◾️研修・コンテンツ管理の進化

セールスイネーブルメントにおいて、営業ナレッジの管理と活用も重要な要素です。海外ではhighspotのような、営業のコンテンツや研修を体系的に管理するプラットフォームが普及しています。これらのツールは、単なるファイル管理システムではありません。

例えば、どの提案資料がどの商談フェーズで効果的なのか、どのような説明方法が顧客の理解を促進するのか、といった知見を組織的に蓄積し、活用することができます。また、営業担当の学習進捗や理解度を測定し、個々人に適した教育プログラムを提供することも可能です。

◾️デジタルセールスルーム(DSR)という新たな潮流

最新のトレンドとして注目を集めているのが、デジタルセールスルーム(DSR)です。これは顧客専用の提案サイトを営業担当者が作成できるツールです。単なるファイル共有の場ではなく、提案内容への反応を可視化し、顧客の関心事項や検討状況をリアルタイムで把握することができます。

米国や欧州でも最先端のセールステックとして注目を集めており、日本国内ではopenpageが市場をリードしています。DSRは従来の対面中心の営業スタイルからの進化を象徴する存在となっています。提案内容の効果測定や改善、さらには顧客とのコミュニケーションの質的向上にも貢献します。

◾️各ツールの位置づけと活用の考え方

このように、セールスイネーブルメントを実現するツールは多岐にわたります。重要なのは、これらのツールをただ導入するのではなく、それぞれの特性を理解した上で、自社の営業プロセスに合わせて適切に組み合わせることです。

例えば、SFAを基盤としながら、商談分析ツールで対話の質を向上させ、DSRで提案力を高めていく。あるいは、インテントデータを活用して効率的なリード創出を行い、研修管理ツールで組織全体の営業力底上げを図る。このように、複数のツールを組み合わせることで、より包括的なセールスイネーブルメントが実現できます。

◾️データ活用の重要性

これらのツールに共通するのは、営業活動の様々な側面をデータとして捉え、分析可能にするという特徴です。しかし、データを収集できるようになっただけでは十分ではありません。そのデータをどのように分析し、どのように実践に活かしていくのか。この視点があってこそ、ツールは真の力を発揮します。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの実践において、ツールの選択は重要な要素です。しかし、それはあくまでも手段であって目的ではありません。各ツールの特性を理解し、自社の営業プロセスに合わせて適切に選択・組み合わせること。そして、得られたデータを効果的に活用して継続的な改善を図ること。これらがツール活用の本質と言えるでしょう。

次章では、これらのツールを実際にどのように導入し、組織に定着させていくのか、その具体的なステップについて見ていきます。

【第4章のチェックポイント】

■主要なセールステックツールの特徴を理解する

☐ SFAの基盤としての役割を説明できる

☐ 商談分析ツールの新たな可能性を理解している

☐ リスト作成とインテントデータの活用方法を知っている

☐ 研修・コンテンツ管理ツールの進化を認識している

☐ デジタルセールスルーム(DSR)の意義を説明できる

■ツール活用の考え方を身につける

☐ 各ツールの位置づけと組み合わせ方を理解している

☐ データ活用の重要性を認識している

第5章 導入方法と取り組みステップ

▼STORY - 理想の営業組織に向けて

「セールスイネーブルメントを進めるうえで、私たち管理職は何を意識すべきでしょうか?」

藤島は真剣な眼差しで鈴木部長を見つめた。

「最も重要なのは、トップのコミットメントを明確に示し、現場の主体的な取り組みを後押しすることです。ツールの導入やルール作りを行うだけでは、真の変革は実現できません。」

「なるほど。部下の自発的な行動を引き出し、意識改革を促していく必要があるのですね。」

「はい。加えて、短期的な成果だけを求めるのではなく、中長期的な視点を持つことも大切です。セールスイネーブルメントは一朝一夕には成果が出ません。トライ&エラーを繰り返しながら、組織の営業力を着実に高めていく取り組みなのです。」

鈴木部長は深く頷いた。「藤島さんとお話しして、セールスイネーブルメントの本質が見えてきました。理想の営業組織の実現に向けて、しっかりとリーダーシップを発揮していきたいと思います。」

「期待しています。私からもできる限りのサポートをさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。」

二人は固く握手を交わした。変革の旅路はこれからだ。しかし、その先に理想の営業組織が待っていることを、二人は確信していた。

◾️導入成功のための基本的な考え方

セールスイネーブルメントの導入において、どのようなツールを選択する場合でも、まず押さえておくべき重要なポイントがあります。それは、ツールの導入自体が目的化してしまわないよう、「何を実現したいのか」という目標を明確にすることです。

いかなるツールであっても、それは目的を達成するための手段に過ぎません。SFA、商談分析ツール、デジタルセールスルーム(DSR)など、どのツールを選ぶにしても、まずは自社の課題から考え始める必要があります。

◾️目標設定のプロセス

目標の設定は、ベンダーとの対話を通じて具体化していくことが有効です。ベンダーは多くの導入事例や成功パターンを持っているため、期待できる効果について具体的な示唆を得られます。同時に、自社の現状や課題を整理し、どのような改善が必要なのかを明確にしていきます。

例えば、「商談の質にばらつきがある」「案件の進捗が見えない」「成約までの期間が長い」など、現状の課題を具体的に洗い出します。その上で、ツールの導入によってどのような改善が期待できるのか、ベンダーと共に検討していきます。このプロセスを通じて、より実効性の高い目標設定が可能になります。

◾️成功から逆算した取り組み

目標が定まったら、その実現に向けて必要な取り組みを整理します。ここで重要なのは、単にツールを導入して終わりではなく、その活用を通じて組織をどう変えていくのかという視点です。

例えばSFAの場合、フェーズ管理の仕組みやそれを前に進めるためのマネジメント方法、必要な研修内容、営業コンテンツの整備などを検討します。デジタルセールスルーム(DSR)であれば、商談プロセスの設計や提案構成の標準化、効果的なネクストアクションの設定方法などを整理していきます。これらもベンダーの知見を活用しながら、自社に最適な形を見出していくことが重要です。

◾️組織への展開方法

実際の導入においては、まずベンダーとともに具体的な活用方法をプランニングします。その上で、マネージャーやメンバーへのレクチャーの機会を設けますが、ここで重要なのは単なる操作説明ではありません。なぜこのツールを導入するのか、どのような価値が得られるのか、どう活用すれば効果が上がるのか。こうした本質的な理解を促し、組織全体での共通認識を作ることが重要です。

その後、実際の運用を開始しますが、ここからが本当の意味での「導入」のスタートと言えます。セールステックの特徴は、活動の結果がデータとして見えることです。このデータを基に、定期的な振り返りと改善のサイクルを回していきます。うまくいっている点、課題のある点を具体的に把握し、必要な改善策を講じていく。このPDCAサイクルを確立することが、セールスイネーブルメントの真の定着につながります。

◾️よくある課題とその対応

導入プロセスにおいて、いくつかの典型的な課題に直面することがあります。例えば、現場からの抵抗や消極的な反応は、よく見られる課題の一つです。これに対しては、まず少人数でのパイロット運用から始め、具体的な成功事例を作ることが有効です。実際の成果が目に見える形で示されることで、組織全体の理解と協力を得やすくなります。

また、導入直後は一時的な負担増を感じることもあります。新しいツールの操作習得や、データ入力などの作業が加わるためです。この段階を乗り越えるためには、現場の負担を最小限に抑える工夫と、得られる効果の見える化が重要になります。必要最小限の入力項目から始める、初期段階では簡易な運用にとどめるなど、段階的なアプローチを取ることで、スムーズな導入が可能になります。

◾️定着化のためのポイント

セールスイネーブルメントを組織に定着させるためには、継続的なフォローとサポートが欠かせません。定期的なレビュー会議の開催、成功事例の共有、課題に対する迅速な対応など、組織全体で改善のサイクルを回していく仕組みが必要です。

特に重要なのは、データに基づく対話の文化を作ることです。「なぜこの数字になったのか」「どうすれば改善できるのか」といった建設的な議論を重ねることで、組織全体の営業力は着実に向上していきます。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの導入は、単なるツール導入ではなく、営業組織の本質的な変革を意味します。最も重要なのは、「なぜこの取り組みが必要なのか」という目的意識を組織全体で共有し、段階的に進めていくことです。

導入の成否を分けるのは、現場の理解と協力を得られるかどうかにかかっています。そのためには、まず小さな成功体験から始め、その効果を組織全体で共有していくアプローチが効果的です。同時に、マネジメント層の適切な関与と、ベンダーのノウハウの活用も重要な成功要因となります。

次章では、セールスイネーブルメントの本質的な要素である「双方向性」について、より詳しく見ていきましょう。営業活動における双方向のコミュニケーションが、なぜ重要なのか、そしてそれをどのように実現していくのか、具体的な方法を解説します。

【第5章のチェックポイント】

■導入成功のための基本アプローチを理解する

☐ ツール導入自体を目的化しない重要性を認識している

☐ 目標設定のプロセスを説明できる

☐ 成功から逆算した取り組み方を理解している

■組織への展開方法を知る

☐ ツール活用の本質的な意義の共有の重要性を説明できる

☐ 段階的な運用開始の必要性を理解している

☐ PDCAサイクルの確立の意義を認識している

■よくある課題と対応策を理解する

☐ 現場の抵抗への対処法を知っている

☐ 初期の負担への配慮の必要性を認識している

■定着化のポイントを押さえる

☐ 継続的なフォローとサポートの重要性を理解している

☐ データに基づく対話の文化づくりの意義を説明できる

第6章 セールスにおける双方向性の重要性

▼STORY - 一方通行の営業から脱却する

鈴木部長は藤島に尋ねた。「営業とは結局のところ、いかに自社の商品を売るかが勝負だと思っていました。しかし、セールスイネーブルメントではそうではないのでしょうか?」

「鋭いご指摘ですね。従来の営業が陥りがちなのは、一方的な製品説明に終始することです。しかし、それでは顧客のニーズを真に理解することはできません。」

「では、どのようにアプローチすべきなのでしょうか。」

「重要なのは、徹底的に顧客の課題や関心事に耳を傾け、対話を通じて信頼関係を築くこと。そのためには、営業担当者の傾聴力とコミュニケーション力を高める必要があります。」

藤島の言葉に、鈴木部長は深く頷いた。「つまり、セールスイネーブルメントの本質は、単なる営業効率化ではなく、顧客との関係性の質を高めることにあるのですね。」

「その通りです。一方通行の営業から脱却し、顧客との双方向の対話を実現する。それこそが、セールスイネーブルメントの目指すべき方向性なのです。」

営業とは説得ではなく、対話と共創である。その認識を新たにした鈴木部長は、自社の営業変革への意欲を一層高めていった。

-

デジタル時代の営業活動において、双方向のコミュニケーションがこれまで以上に重要になってきています。従来型の一方的な情報提供や押し付けがましい営業では、もはや顧客の心は動かせません。なぜセールスイネーブルメントにおいて双方向性が重要なのか、そしてそれをどのように実現していくのか、具体的に見ていきましょう。

◾️一方通行の営業の限界

従来の営業活動では、商品説明や提案が一方通行になりがちでした。営業担当が一生懸命プレゼンテーションをしても、顧客の本当の関心事や懸念点を把握できていないケースが少なくありません。

特に初回商談では、新人を中心に製品説明に終始してしまい、次の商談につながらないことも多くあります。顧客のニーズや課題を十分に理解しないまま、自社の製品やサービスの説明を一方的に進めてしまうのです。

◾️双方向コミュニケーションの重要性

効果的な営業活動を実現するためには、顧客との真の対話が不可欠です。そのためには、以下の3つの要素が重要になります:

- 顧客の反応を確認できること

単に情報を伝えるだけでなく、その情報が顧客にどのように受け止められているかを把握できる仕組みが必要です。

- タイムリーな対応が可能なこと

顧客の反応や要望に対して、適切なタイミングで対応できる体制が重要です。

- 継続的な対話が実現できること

一回の商談だけでなく、商談と商談の間でも顧客とのコミュニケーションを維持できることが重要です。

◾️デジタルツールによる双方向性の実現

セールスイネーブルメントにおいて、デジタルツールを効果的に活用することは、双方向コミュニケーションの質を高めるために非常に重要です。

SFAを用いることで、商談の進捗状況や次のアクションを組織内で共有できるようになります。これにより、顧客との約束事項や次のステップを確実に実行し、円滑な商談の進行を促すことができます。

また、DSRを活用すれば、提案内容に対する顧客の反応を直接確認することが可能です。例えば、どの部分に関心を示してじっくりと確認したのか、あるいはどの部分があまり見られていないのかといった情報を把握できます。この情報を基に、提案内容を改善したり、次回の商談でより深く掘り下げるべきポイントを特定したりすることで、顧客の興味や関心に沿ったより効果的な提案活動が実現します。

さらに、商談分析ツールを用いることで、実際の対話の内容を振り返り、改善につなげることができます。顧客の発言に対して適切な応答ができているか、重要な質問を適切なタイミングで行えているかなどを分析し、より良いコミュニケーションのあり方を見出していくことが可能です。

◾️双方向性を高めるポイント

ツールを導入しただけでは、真の双方向コミュニケーションを実現することはできません。効果的なコミュニケーションを行うためには、いくつかの重要な点に注意を払う必要があります。

まず、顧客との対話において適切な情報提供のタイミングを見極めることが肝心です。例えば、初回の商談で製品の詳細情報を一気に提供しても、顧客の課題意識が明確でない段階では効果的ではありません。むしろ、顧客の状況や課題を十分に理解し、その文脈の中で必要な情報を適切なタイミングで提供していくことが大切です。このような対話の設計が、効果的なコミュニケーションには不可欠なのです。

次に、DSRで確認できる顧客の反応を手がかりに、提案内容を改善していくことが重要です。特定の項目に対する閲覧時間が長い場合、そこに強い関心がある可能性があります。逆に、ほとんど確認されていない部分は、顧客にとって優先度が低いのかもしれません。このような情報を基に、次の商談でより深く掘り下げるべきポイントを特定したり、提案内容の構成を見直したりすることで、より効果的な提案ができるようになります。

最後に、双方向のコミュニケーションでは、顧客からの質問や要望に対して、適切かつ迅速に対応することが求められます。そのためには、営業担当個人の対応力だけでなく、組織としての対応力を高めることが重要です。SFAやDSRを活用して情報を組織内で共有し、必要に応じて適切なメンバーが対応できる体制を整えることで、より質の高い対応が可能になるのです。

◾️データに基づく対話の改善

双方向コミュニケーションの質を高めるには、データに基づく継続的な改善が欠かせません。そのためには、実際の対話内容を客観的に分析し、効果的なコミュニケーションのあり方を見出していくことが重要です。

商談分析ツールを活用すれば、顧客と営業担当者の発言時間のバランスや、効果的な質問の仕方とタイミング、顧客の反応が良かった説明方法など、様々な要素を詳細に分析することができます。また、商談の流れや展開パターンを把握することで、より良い対話のスタイルを見出すことも可能です。

さらに、成約率の高い商談に共通する特徴的なコミュニケーションパターンを特定することも大切です。例えば、初期段階での十分な課題ヒアリングや、顧客の言葉を使った課題の言語化、具体的な数値に基づく効果の説明、次のアクションの明確な設定などが挙げられます。

このような成功パターンを見出し、組織全体で共有・実践していくことで、営業活動の効果を大きく高めることができるでしょう。データに基づく継続的な改善を通じて、顧客とのコミュニケーションの質を向上させていくことが、ビジネスの成功につながるのです。

◾️継続的な関係構築

双方向のコミュニケーションは、一回限りの商談ではなく、顧客との継続的な関係構築を目指すものです。その際、DSRを活用することで、商談と商談の間もシームレスに顧客とのコミュニケーションを維持することができます。

例えば、前回の商談で話題に上がった追加情報を提供したり、新しい提案内容を共有したりすることで、顧客との対話を途切れさせることなく続けていくことが可能です。こうした継続的なコミュニケーションを通じて、顧客との関係性を徐々に深化させていくことができるのです。

さらに、双方向のコミュニケーションを重ねることで、顧客との信頼関係を着実に築いていくことも大切です。顧客の声に真摯に耳を傾け、そのニーズや課題に対して適切な対応を積み重ねていくことで、単なる商品の売り手ではなく、信頼できるビジネスパートナーとしての関係を築いていくことができるでしょう。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントにおける双方向性は、単なるコミュニケーションの手法ではありません。それは、顧客との深い対話を通じて、真の課題解決を実現していくための基本姿勢です。

デジタルツールを効果的に活用し、顧客の反応を把握しながら改善を重ねていくことで、より価値のある対話が実現できます。そして、そのような対話の積み重ねが、強固な信頼関係の構築につながっていきます。

次章では、このような双方向性を基盤として、いかに顧客の成功に貢献していくのか、その具体的な方法について見ていきましょう。

【第6章のチェックポイント】

■一方通行の営業の限界を理解する

☐ 製品説明偏重の問題点を説明できる

☐ 顧客ニーズの把握不足のリスクを認識している

■双方向コミュニケーションの重要性を知る

☐ 顧客の反応確認の必要性を理解している

☐ タイムリーな対応の重要性を認識している

☐ 継続的な対話の意義を説明できる

■双方向性を高めるポイントを理解する

☐ 適切な情報提供のタイミングを考えられる

☐ 顧客の反応に基づく改善の重要性を認識している

☐ 組織的な対応力向上の必要性を理解している

■データに基づく対話改善の方法を知る

☐ 対話内容の分析の意義を説明できる

☐ 成功パターンの特定と共有の重要性を認識している

■継続的な関係構築の考え方を身につける

☐ 商談間コミュニケーションの重要性を理解している

☐ 信頼関係構築の意義を説明できる。

第7章 顧客の成功を重視したセールスイネーブルメント

▼STORY - 守りから攻めの営業組織へ

「顧客との対話を重視するというのは理解できました。では、具体的にどのように営業活動を変えていけばいいのでしょうか。」鈴木部長の問いに、藤島はこう答えた。

「セールスイネーブルメントの考え方では、営業担当者は顧客の成功をサポートする伴走者としての役割を担います。製品を売るだけでなく、顧客の課題解決に向けて様々な価値を提供していくのです。」

「なるほど。つまり、提案力や課題解決力こそが、営業担当者に求められるスキルということですね。」

「はい。そのためには、従来の守りの営業から、攻めの営業へとシフトする必要があります。お客様の潜在的な課題を先回りして提案したり、ビジネスの成長に貢献したりする。そんな付加価値の高い営業活動を目指すのです。」

鈴木部長の目が輝いた。「営業担当者が顧客にとっての真のパートナーになる。そんな組織になれば、きっと当社の競争力は大きく高まるはずです。」

「その通りです。セールスイネーブルメントは、まさにそのような営業変革を後押しする取り組みなのです。守りから攻めへ。顧客志向の組織へと生まれ変わる。その第一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。」

二人の握手が、新たな営業の時代の幕開けを告げていた。

-

セールスイネーブルメントで営業力を強化する際、ともすれば売上目標の達成や数値管理に意識が偏りがちです。しかし、真に重要なのは顧客の成功への貢献です。なぜなら、顧客は企業の売上がどうかではなく、自身が期待するリターンがこの取引で得られるかを最も重視しているからです。

◾️売上偏重の危険性

SFAやヨミ表などで目標数値管理を厳しくすればするほど、営業担当は自社の数値ばかりを見るようになります。「今四半期の目標達成のために」「ノルマを達成するために」と、目先の成果を追い求める状況に陥りやすくなります。

しかし、この姿勢には大きな危険が潜んでいます。顧客にとって、契約時点はあくまでも始まりに過ぎません。その後、実際に製品やサービスを活用し、期待した効果を得られるかどうかこそが本質的な関心事です。

◾️医者のような営業姿勢

これからの営業に求められるのは、医者のような姿勢です。つまり、顧客の悩みや課題を確実に理解し、適切な解決策を提示し、その実現をサポートしていく。そして、期待以上の価値を提供し、「この取引をして良かった」と満足してもらうことです。

【課題の正確な診断】

医者が患者の症状を丁寧に確認し、必要な検査を行うように、顧客の現状と課題を正確に理解することが重要です。表面的な症状だけでなく、その根本的な原因まで掘り下げて理解する必要があります。

DSRを活用することで、顧客との対話内容を整理し、課題の本質を明確化することができます。また、商談分析ツールで対話内容を振り返ることで、見落としていた重要なポイントを発見することもできます。

【適切な処方箋の提示】

診断結果に基づき、最適な解決策を提案します。この際重要なのは、なぜその解決策が適切なのか、どのような効果が期待できるのか、実現のためには何が必要なのかを、顧客が十分に理解できるように説明することです。

DSRでは、これらの情報を顧客が自社内で活用できる形で整理し、共有することができます。提案内容への反応を確認しながら、必要に応じて説明を補足したり、内容を調整したりすることで、より効果的な提案が可能になります。

【実施後のフォローアップ】

医者が処方後の経過を確認するように、提案した解決策が実際に効果を上げているか、確認とフォローが重要です。ここでのポイントは、単なる形式的な確認ではなく、顧客が真に期待する成果が得られているかを確認することです。

SFAやDSRを活用して、導入後の状況や効果を継続的に記録・確認することで、必要に応じて追加の支援や改善提案を行うことができます。このような丁寧なフォローアップが、長期的な信頼関係の構築につながります。

◾️顧客の成功を定義する

顧客の成功を定義することは、営業活動において非常に重要です。顧客によって成功の定義は異なりますが、一般的にはいくつかの共通要素があります。

まず、期待する効果が実際に実現しているかどうかです。顧客は製品やサービスを導入する際に、業務効率の向上やコスト削減、売上増加などの具体的な目標を持っていることが多いでしょう。それらの目標がどの程度達成されているかを確認することが、成功を測る上での重要な指標となります。

次に、提案した解決策が組織に適切に定着し、継続的に活用されているかどうかも重要です。いくら優れた製品やサービスを提供しても、それが現場レベルで受け入れられず、実際の業務改善につながっていなければ、真の意味での成功とは言えません。営業担当者は、導入後も顧客の組織に寄り添い、定着状況を確認していく必要があります。

さらに、当初想定していなかった付加価値や活用方法が見出されているかどうかも、大きな成功の指標となります。顧客自身が製品やサービスの新しい価値を発見し、自発的に活用の幅を広げていくことは、長期的な成功につながります。営業担当者は、顧客との対話を通じて、こうした新たな価値の発見を支援していくことが求められます。

◾️組織としての取り組み

顧客の成功を実現するためには、営業担当者個人の努力だけでは不十分であり、組織全体としての取り組みが不可欠です。

まず、営業活動で得られた情報を組織内で効果的に共有し、活用することが重要です。SFAやDSRなどのツールを用いて、顧客の状況や課題、提案内容、フォローアップ状況などを一元的に管理し、いつでも必要な情報にアクセスできる環境を整備します。これにより、営業担当者が変更になった場合でも、引き継ぎがスムーズに行われ、顧客に対して継続的で適切なサポートを提供することができます。

また、顧客の成功には、営業部門だけでなく、技術部門やサポート部門など、様々な部門の協力が必要です。製品やサービスの導入時には技術的なサポートが、運用段階では利用方法の相談や問題解決のサポートが求められます。こうした場面で、それぞれの部門が円滑に連携し、顧客の要望に迅速かつ的確に対応できる体制を整えることが重要です。組織横断的な支援体制を構築することで、顧客の満足度を高め、長期的な信頼関係を築くことができるでしょう。

さらに、顧客からのフィードバックを基に、製品やサービス自体の改善を継続的に行っていくことも欠かせません。営業担当者は、日々の顧客とのやり取りの中で、製品やサービスに対する要望や不満を直接聞くことができます。それらの声を組織全体で共有し、製品開発や品質管理に反映させていく仕組みを作ることが重要です。顧客の声に真摯に耳を傾け、それを自社の成長につなげていくことが、顧客の成功と自社の成功の両立につながります。

◾️成功指標の見直し

顧客の成功を重視するということは、営業活動の評価指標も見直す必要があります。

【従来の指標】

従来、営業の成果は主に以下のような数値指標で評価されることが多かったです。

- 商談件数:営業担当者が行った商談の数。営業行動の量的状況を表す。

- 成約率:商談を行った案件のうち、実際に成約に至った割合。営業活動の効率性を示す。

- 売上金額:営業担当者が獲得した売上の総額。営業活動の最終的な成果を表す。

- 目標達成率:あらかじめめ設定された売上や商談件数などの目標に対する達成度合い。

これらの指標は営業活動の結果を表すものとして重要ですが、一方で顧客の視点や長期的な関係性構築の観点が欠けているという課題があります。

【追加すべき指標】

顧客の成功により重点を置くためには、以下のような指標も評価に加えることが有効です。

- 顧客満足度:提供した製品やサービス、サポートに対する顧客の満足度。顧客の感動が数値として表れる。

- 製品活用度:顧客による製品の利用状況。提供価値が実際に顧客の業務に役立っているかを示す。

- 継続利用率:一度購入した顧客がリピート注文や契約更新をする割合。信頼関係の強さを表す。

- 追加提案の採用率:既存顧客に対する追加の提案が受け入れられる割合。顧客との関係深化度合いを示す。

- 顧客からの紹介件数:顧客から他の見込み客を紹介してもらった件数。顧客のロイヤルティの高さを表す。

このような指標を組み合わせることで、売上などの結果だけでなく、顧客との関係性の質や提供価値の大きさといった、より本質的な営業活動の成果を多角的に評価することができます。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントにおいて、顧客の成功を重視することは、単なる理念ではありません。それは、持続的な事業成長を実現するための必須条件です。

デジタルツールを活用しながら、顧客の課題を正確に理解し、適切な解決策を提案し、その実現をサポートしていく。そして、顧客とともに成長していく関係を築いていく。このような取り組みこそが、真のセールスイネーブルメントの姿と言えるでしょう。

次章では、このような顧客中心の営業活動を実現するための、仕組みと運用方法について見ていきましょう。

【第7章のチェックポイント】

■売上偏重の危険性を理解する

☐ 短期的な数値追求の問題点を説明できる

☐ 顧客にとっての本質的な関心事を認識している

■医者のような営業姿勢の重要性を知る

☐ 課題の正確な診断の必要性を理解している

☐ 適切な処方箋の提示の重要性を認識している

☐ 実施後のフォローアップの意義を説明できる

■顧客の成功を定義する視点を身につける

☐ 期待する効果の実現を重視する考え方を理解している

☐ 組織への定着の重要性を認識している

☐ 新たな価値の発見の意義を説明できる

■組織としての取り組み方を理解する

☐ 情報共有と活用の重要性を認識している

☐ 組織横断的な支援の必要性を理解している

☐ 継続的な改善の意義を説明できる

■成功指標の見直し方を知る

☐ 従来の指標の限界を理解している

☐ 追加すべき指標の意味を説明できる

☐ バランスの取れた評価の重要性を認識している

第Ⅱ部 セールスイネーブルメントの実践と運用

第8章 仕組みと運用方法

▼STORY - 小さな一歩から始める変革の旅

「セールスイネーブルメントの理念は理解できました。ただ、いざ実践となると、なかなかハードルが高そうです。」鈴木部長が漏らした言葉に、藤島は優しく微笑んだ。

「おっしゃる通り、一朝一夕にはいきません。でも、大切なのは小さな一歩から始めることです。」

「小さな一歩とは、具体的にはどのようなことでしょうか?」

「例えば、まずは営業プロセスを見える化することから始めるのです。誰がどの案件をどの段階まで進めているのか。それを可視化するだけでも、改善のヒントが見えてきます。」

鈴木部長は目を見張った。「なるほど。できることから着実に積み重ねていく、そういう意識が重要なんですね。」

「はい。また、現場の営業担当者の声に耳を傾けることも大切です。どんな課題を感じているのか、どんな支援を求めているのか。そこから学ぶことは多いはずです。」

「営業の最前線にこそ、変革の鍵があると。」

「その通りです。トップダウンの号令だけでは、真の変革は実現できません。現場の意欲を引き出し、一歩ずつ前進していく。それが組織を変える原動力になるのです。」

二人は改めて、セールスイネーブルメントが単なる営業効率化ではなく、組織文化そのものの変革であることを認識した。一歩ずつではあるが、着実に理想に向かって歩みを進めていく。その小さな一歩こそが、大きな変化を生み出す鍵となるのだ。

-

セールスイネーブルメントの仕組みは、健康管理に例えると分かりやすいかもしれません。データを定期的に測定し(SFA)、実際のトレーニングを行い(DSR)、フォームを分析して改善する(商談分析)。このサイクルを確実に回していくことで、組織全体の営業力は着実に向上していきます。

◾️まずは小さな一歩から

「PDCAを回す」と言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、実際には極めてシンプルなところから始めることができます。例えば、SFAであれば最初は商談の進捗状況を入力するだけでも十分です。この基本的なデータ蓄積から、「このフェーズで案件の動きが遅くなる」「ここで失注が多い」といった気づきが生まれてきます。

DSRについても、最初から完璧な提案を目指す必要はありません。まずは商談での議論内容を簡潔に記録し、顧客と共有することから始めます。提案内容への反応を見ながら、徐々に改善のポイントが見えてくるはずです。

◾️データを見る習慣づくり

セールスイネーブルメントで重要なのは、データを見る習慣を組織に定着させることです。ただし、これも一足飛びに実現できるものではありません。

例えば週次のミーティングで、最初は商談の進捗状況だけを確認することから始めます。そこで気になる点が見つかれば、「なぜそうなったのか」「どうすれば改善できるか」といった建設的な議論が自然と生まれてきます。このような対話を重ねることで、データに基づく改善の文化が少しずつ根付いていきます。

◾️改善サイクルの確立

データを見る習慣が定着してきたら、次は具体的な改善につなげていきます。ただし、ここでも「完璧な改善計画」を立てる必要はありません。気づいたことから、できることを少しずつ実践していけばよいのです。

例えば、DSRで特定の提案内容への反応が良いことが分かれば、そのアプローチを他の案件でも試してみる。商談分析で効果的な質問パターンが見つかれば、次の商談で意識的に活用してみる。このような小さな実践の積み重ねが、より大きな改善につながっていきます。

◾️ツールの連携による相乗効果

各ツールの活用に慣れてきたら、それらを連携させることで、より効果的な改善が可能になります。SFAで見えてきた課題に対して、DSRでの提案内容を調整する。商談分析で得られた知見を、DSRでの提案に活かす。このように、ツール間の連携を深めていくことで、より包括的な改善が実現できます。

特に重要なのは、これらのツールを通じて顧客の反応や声をより深く理解することです。数値だけでなく、顧客が何に関心を持ち、どのような価値を求めているのか。そういった質的な理解を深めることで、より効果的な営業活動が可能になります。

◾️組織的な取り組みへの発展

個々のツール活用が定着してきたら、それを組織的な取り組みへと発展させていきます。成功事例の共有、改善ノウハウの蓄積、新人教育への活用など、組織全体の営業力向上につながる活動を展開します。

この際、マネジメント層の役割が重要になってきます。データを見ながら適切なアドバイスを行い、必要な支援を提供し、成功事例を褒めて広める。そうした地道な取り組みが、組織全体の成長を支えていきます。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの仕組みと運用は、決して難しいものではありません。できることから始め、少しずつレベルアップを図っていく。その過程で、データを見る習慣が定着し、改善の文化が根付いていきます。

重要なのは、完璧を求めすぎないことです。小さな成功体験を積み重ねながら、組織全体の営業力を着実に向上させていく。そのような地道な取り組みこそが、持続的な成功につながっていきます。

次章では、より具体的な商談マネジメントの設計と実践について見ていきましょう。

【第8章のチェックポイント】

■PDCAを回すという考え方を理解する

☐ 健康管理に例えた説明ができる

☐ まずは小さな一歩から始める重要性を認識している

■データを見る習慣づくりの必要性を知る

☐ 週次ミーティングでの進捗確認から始める考え方を理解している

☐ データから課題を発見し改善策を議論する文化の重要性を認識している

■改善サイクルの回し方を身につける

☐ 完璧な改善計画を求めすぎない考え方を理解している

☐ 気づいたことからできることを実践する重要性を認識している

■ツールの連携による相乗効果を狙う

☐ 各ツールの活用に慣れることから始める考え方を理解している

☐ ツール間の連携により包括的な改善を目指す重要性を認識している

☐ 顧客の反応や声の理解を深める意義を説明できる

■組織的な取り組みへ発展させるポイントを知る

☐ 個別ツール活用の定着から始める考え方を理解している

☐ 成功事例の共有や改善ノウハウの蓄積の重要性を認識している

☐ マネジメント層の役割の重要性を説明できる

第9章 商談マネジメントの設計と実践

▼STORY - 商談の質を高めるための新しい取り組み

「商談の質を高めるために、どのような取り組みが必要でしょうか。」鈴木部長の問いかけに、藤島は真剣な表情で答えた。

「まず大切なのは、商談の目的を明確にすることです。単なる製品説明に終始するのではなく、顧客の課題を深く理解し、その解決に向けた対話を重ねていく。そのための準備と実践が欠かせません。」

「なるほど。具体的にはどのような準備が必要ですか?」

「商談前には、顧客の業界動向や経営課題、現場の状況などをしっかりと調査しておくことが重要です。また、商談の時間配分や議論の流れについても、事前に設計しておくことが効果的です。」

鈴木部長は感心した様子で頷いた。「事前準備を入念に行うことで、限られた商談時間を最大限に活用できると。」

「はい。加えて、商談後の振り返りも非常に大切です。デジタルセールスルームや商談分析ツールを活用することで、自分の強みと改善点を客観的に把握することができます。この気づきを次の商談に活かしていくことが、営業パーソンの成長につながるのです。」

「営業の成長を支える仕組みづくりが必要だということですね。」

「その通りです。個人の努力だけでなく、組織としての支援体制を整えることが重要です。効果的な商談事例の共有や、ナレッジの蓄積・活用など、営業パーソンが学び成長し続けられる環境を作っていく。これこそが、商談の質を高めるための鍵となるでしょう。」

鈴木部長は力強く頷いた。「個人と組織が一体となって、商談の質にこだわり続ける。それが、お客様への価値提供を高め、ひいては売上の拡大にもつながっていくのですね。」

「まさにその通りです。お客様との信頼関係を築き、長期的な成果を生み出していく。そのための基盤となるのが、商談の質なのです。」

二人の対話は、商談マネジメントの重要性と、その実践に向けた決意を新たにするものだった。単なる数字の追求ではなく、一つひとつの商談の質を高めていくことへのこだわり。そこにこそ、営業組織の真の成長の鍵があることを、改めて認識する機会となったのである。

-

セールスイネーブルメントにおいて、商談は最も重要な接点です。しかし、多くの企業では「商談」と一言で言っても、その中身は営業担当個人の裁量に任されており、質にばらつきが生じがちです。ここでは、より効果的な商談を実現するための具体的な設計と実践方法について見ていきましょう。

◾️商談の本質を理解する

商談は単なる製品説明の場ではありません。それは顧客の課題を深く理解し、適切な解決策を共に検討していく、価値創造の場です。効果的な商談を実現するためには、まずこの本質的な理解が重要です。

特に初回商談では、多くの営業担当が陥りやすい罠があります。製品説明に時間を費やしすぎて、肝心の顧客の課題理解が不十分なまま終わってしまう。あるいは、表面的な課題しか把握できず、その後の提案が的を射ないものになってしまう。こうした状況を改善するためには、商談の基本的な設計から見直す必要があります。

◾️商談設計の基本的アプローチ

効果的な商談を実現するための第一歩は、目的の明確化です。「この商談で何を達成したいのか」「次のステップに進むために何が必要か」。こうした基本的な問いに答えることから始めます。

例えば初回商談では、製品説明よりも顧客理解に重点を置きます。業界の状況、経営課題、現場の悩み、既存の取り組み状況など、顧客の文脈を十分に理解することが重要です。DSRを活用することで、これらの情報を体系的に整理し、次の商談に活かすことができます。

2回目以降の商談では、前回の内容を踏まえた上で、より具体的な課題解決の議論を展開します。ここでのポイントは、単なる製品機能の説明ではなく、顧客の課題に対する具体的な解決シナリオを示すことです。DSRでの提案内容を事前に共有し、商談ではより深い議論に集中することができます。

◾️商談の質を高めるポイント

実際の商談において、特に意識すべきポイントがいくつかあります。まず、時間配分の設計です。60分の商談であれば、最初の5-10分で前回の振り返りと今回の目的確認、その後30-40分を中心議題に充て、最後の10-15分で次のステップの確認を行う、といった具合です。

商談分析ツールを活用することで、このような時間の使い方が適切だったかを振り返ることができます。例えば、こちらの説明が長すぎなかったか、顧客の発言をしっかり引き出せていたか、重要なポイントを確実に押さえられていたか、などを客観的に確認できます。

◾️段階的な商談力の向上

商談力の向上は、一朝一夕には実現できません。まずは基本的な型を意識することから始め、徐々にレベルアップを図っていきます。

例えば、商談後の議事録作成をDSRで行うことから始めます。単なるメモではなく、「どのような課題が見えてきたか」「次に何を議論すべきか」といった視点で整理します。この作業を通じて、自然と商談の振り返りが行われ、次回への改善ポイントが見えてきます。

ある程度慣れてきたら、事前の準備にも力を入れていきます。前回の商談内容をDSRで確認し、次の商談での論点を整理する。顧客に事前に確認してもらいたい資料があれば、DSRで共有しておく。このような準備により、限られた商談時間をより効果的に活用できるようになります。

◾️組織としての標準化

個々の商談力が向上してきたら、次は組織としての標準化を図ります。ただし、これは画一的なマニュアル化を意味するわけではありません。むしろ、「効果的な商談とは何か」についての共通理解を深め、それを組織の知恵として蓄積していくプロセスです。

例えば、商談分析ツールで見えてきた成功パターンを組織で共有します。「この業界ではこのような質問が効果的だった」「この規模の企業ではこのようなアプローチが有効だった」といった具体的な知見を、実例とともに共有していきます。

DSRに蓄積された提案内容も、貴重な組織の資産となります。効果的だった提案の構成や、顧客の反応が良かった表現方法など、実践的なノウハウを組織全体で活用できるようになります。

◾️マネジメントの役割

商談マネジメントにおいて、管理職の役割は極めて重要です。ただし、それは細かな指示出しや厳格な管理ではありません。むしろ、営業担当が自律的に成長できる環境を整えることが重要です。

例えば、商談後のレビューでは、「ここはこうすべきだった」という指摘よりも、「この部分の対話は効果的だったね」「次回はこんなアプローチも試してみたら?」といった建設的な対話を心がけます。データに基づく具体的な示唆があれば、より納得感のある改善につながります。

◾️本章のまとめ

商談マネジメントの本質は、顧客との価値ある対話を実現することにあります。そのためには、基本的な設計から始め、実践を通じた改善を重ね、組織としての知見を蓄積していく必要があります。

特に重要なのは、完璧な商談を目指すのではなく、一つひとつの商談から学び、着実にレベルアップを図っていく姿勢です。デジタルツールはそのための有効な支援ツールとなりますが、あくまでも手段であって目的ではありません。

次章では、このような商談マネジメントの効果を測定するための、重要指標の設定と改善について見ていきましょう。

【第9章のチェックポイント】

■商談の本質を理解する

☐ 製品説明の場ではなく価値創造の場であることを認識している

☐ 顧客の課題を深く理解することの重要性を説明できる

■商談設計の基本を知る

☐ 商談の目的を明確にすることの重要性を理解している

☐ フェーズに応じた焦点の当て方を説明できる

■商談の質を高めるポイントを身につける

☐ 時間配分の設計の重要性を認識している

☐ 商談分析ツールを活用した振り返りの意義を説明できる

■段階的なスキル向上の考え方を理解する

☐ 基本的な型から始め徐々にレベルアップする重要性を認識している

☐ 事前準備の重要性を理解し実践できる

■組織的な標準化の進め方を知る

☐ 効果的な商談の共通理解を深める重要性を認識している

☐ ベストプラクティス共有の意義を説明できる

■マネジメントの役割を理解する

☐ 細かな指示ではなく自律的な成長を支援する重要性を認識している

☐ データに基づく建設的な対話の進め方を知っている

第10章 重要指標の設定と改善

▼STORY - 数字の向こう側にある真実

鈴木部長は、営業の新しい評価軸について理解を深めていた。しかし、ふと疑問が浮かんだ。

「営業の質を測る指標を導入することは大切だと感じました。ただ、現場の営業担当者にとっては、また新たな数字目標のプレッシャーになるのでは?」

藤島は鈴木部長の懸念に頷きながら、こう語った。

「確かに、指標を増やせば現場の負担が増えるというジレンマはあります。でも、ここで大切なのは、数字の向こう側にある真実を見抜く目を養うことなんです。」

「数字の向こう側にある真実、ですか?」

「そう。例えば、提案の受諾率が低いという数字が出たとします。でも、それは単に営業が下手だからではないかもしれない。もしかしたら、顧客のニーズを的確に捉えられていないのかもしれません。」

鈴木部長は唸るように頷いた。「なるほど。数字は単なる結果であって、原因ではないと。」

「その通りです。数字の背後にある真の課題を見極め、それを改善につなげていく。そのプロセスこそが、セールスイネーブルメントの真骨頂なのです。指標は、そのための道しるべに過ぎません。」

目の前の数字に一喜一憂するのではなく、その先にある本質を見通す。藤島の言葉は、鈴木部長に新たな気づきをもたらした。営業の改革とは、単なる数字の追求ではない。顧客理解を深め、真の価値を届けるための、たゆまぬ探求の旅なのだ。

-

セールスイネーブルメントで最も魅力的な点は、営業活動の改善効果が数値として見えることです。ただし、数値を追うことが目的化してしまっては本末転倒です。本章では、どのような指標に着目し、それをどのように改善につなげていくべきか、具体的に見ていきましょう。

◾️真に意味のある指標とは

多くの企業では、売上目標や商談件数といった基本的な数値管理を行っています。しかし、セールスイネーブルメントにおいて重要なのは、そうした結果指標だけでなく、プロセスの質を示す指標です。

例えば、有効商談化率は重要な指標の一つです。新人を中心に、初回商談で一方的な製品説明に終始し、次の商談につながらないケースは少なくありません。この指標が低い場合、初期段階での対話の質に課題がある可能性が高いと言えます。

より深い分析が必要なのは、受注率です。これは単なる成約件数ではなく、営業担当の顧客との調整力が如実に表れる指標です。なぜその商談が成約に至ったのか、あるいは至らなかったのか。その要因を丁寧に分析することで、具体的な改善のヒントが見えてきます。

◾️段階的な指標の活用

ただし、最初から多くの指標を管理しようとすると、現場に過度な負担がかかってしまいます。まずは基本的な指標から始め、徐々に視点を広げていくことが重要です。

初期段階では、商談のフェーズ推移に着目します。各フェーズにどの程度の案件があり、どのくらいのペースで進んでいるのか。この基本的な状況把握から始めることで、改善が必要なポイントが自然と見えてきます。

ある程度基本的な管理が定着してきたら、商談の質に関する指標にも目を向けます。DSRでの提案内容への反応や、商談での対話の内容など、より質的な面での評価を加えていきます。客観的なデータを基に、改善のポイントを特定していきます。

◾️具体的な改善につなげる

指標を見る際に重要なのは、「なぜその数値になったのか」を理解することです。例えば、受注単価の向上は多くの企業が目指す目標ですが、これは単に「より大きな案件を取る」という話ではありません。

顧客の深い課題に対応する形で最適なソリューションを提案できているか。顧客の社内調整をサポートできているか。プロジェクトの成功に向けた具体的な道筋を示せているか。そういった要素が複合的に影響して、結果として受注単価の向上につながっていきます。

また、商談のリードタイムも重要な指標です。ただし、これは単純に「商談期間を短縮する」ことが目的ではありません。顧客と早期に課題認識を合わせ、社内調整をスムーズに進められているか。そのプロセスの質を表す指標として見ていく必要があります。

◾️組織全体での活用

指標の改善は、個々の営業担当の努力だけでは限界があります。組織全体で取り組むべき課題も見えてきます。例えば、新人のオンボーディング期間の短縮は、多くの企業が抱える課題です。

これは単に「早く結果を出せ」という話ではありません。むしろ、組織としての営業ノウハウやベストプラクティスが、効果的に共有・継承できているかを示す指標とも言えます。デジタルツールを活用することで、こうした組織的な課題への対応も可能になってきます。

◾️バランスの取れた評価

指標を設定する際に忘れてはならないのは、数値として表れやすい要素に偏りがちだということです。例えば、顧客満足度や提案品質など、定性的な要素も重要な評価ポイントとなります。

DSRでの顧客の反応データや、商談分析での対話の質など、デジタルツールを活用することで、これまで把握が難しかった定性的な要素も、ある程度客観的に評価できるようになってきています。

◾️継続的な改善サイクル

指標の改善は、一度の取り組みで完結するものではありません。継続的な改善サイクルを回していく必要があります。ただし、これは形式的なPDCAではなく、より実践的なアプローチが求められます。

例えば、週次でのデータレビューを通じて、気になるポイントを特定する。そこから具体的な改善アクションを考え、実践する。その効果を確認し、必要に応じて軌道修正を行う。このような実践的なサイクルを回していくことで、着実な改善が実現できます。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントにおける指標設定と改善は、単なる数値管理ではありません。それは営業活動の質を高め、顧客により大きな価値を提供していくための羅針盤となるものです。

重要なのは、指標を見る目的を見失わないことです。最終的な目標は顧客の成功に貢献することであり、指標はそのプロセスを改善するための道具に過ぎません。この本質を忘れずに、継続的な改善に取り組んでいくことが重要です。

次章では、セールスイネーブルメントを成功に導くための具体的なポイントと留意点について見ていきましょう。

【第10章のチェックポイント】

■真に意味のある指標を理解する

☐ 結果指標だけでなくプロセス指標の重要性を認識している

☐ 有効商談化率と受注率の意味を説明できる

■段階的な指標活用の進め方を知る

☐ 基本的なフェーズ推移の把握から始める重要性を理解している

☐ 商談の質的な評価へと進化させる方法を知っている

■具体的な改善に活かす視点を身につける

☐ 数値の背景を理解することの重要性を認識している

☐ 受注単価とリードタイムの意味を説明できる

■組織全体での活用の意義を理解する

☐ 新人の早期戦力化の重要性を認識している

☐ 組織的な課題を可視化し対応する意義を説明できる

■バランスの取れた評価の考え方を知る

☐ 定性的な要素も評価に入れる重要性を理解している

☐ DSRを活用した質的評価の可能性を認識している

■継続的な改善サイクルの回し方を身につける

☐ 週次の実践的なPDCAの進め方を知っている

☐ 形式的なPDCAに陥らない考え方を理解している。

第11章 成功のポイントと留意点

▼STORY - 失敗から学ぶ

「セールスイネーブルメントを進める上での成功要因は理解できました。一方で、失敗事例から学ぶこともあるのではないでしょうか。」鈴木部長の問いに、藤島は力強く頷いた。

「おっしゃる通りです。セールスイネーブルメントの道のりは、決して平坦ではありません。多くの企業が試行錯誤を繰り返してきました。」

「具体的にはどのような失敗事例があるのでしょう?」

「よくあるのは、ツールの導入だけで満足してしまうケースです。たしかにツールは重要ですが、 それを使いこなす人と組織があってこそ、真価を発揮するのです。」

鈴木部長は唸った。「確かに、弊社でもツールを入れたものの、十分に活用できていない部署があります。」

「また、営業プロセスの標準化や数値管理を進める中で、かえって現場の創意工夫が失われてしまったという例もあります。自発的な行動を促すことが肝要です。」

藤島の指摘に、鈴木部長は深く頷いた。「失敗事例にも学びがある。そこから教訓を得て、より良い施策を打ち出していくことが重要だと。」

「その通りです。失敗を恐れず、失敗から学ぶ姿勢こそが、セールスイネーブルメントを成功に導く鍵となるでしょう。完璧を求めるのではなく、素早く行動し、柔軟に軌道修正していく。それが組織変革のコツなのです。」

鈴木部長は、藤島の言葉に勇気づけられるのを感じた。たとえ挫折があろうとも、決して諦めることなく、前へ前へと進んでいく。セールスイネーブルメントとは、そんな不屈の精神の発露なのかもしれない。失敗を恐れず、果敢に挑戦する。鈴木部長の心に、新たな決意が芽生えていた。

-

セールスイネーブルメントは、単なるツール導入や手法の適用以上の、より本質的な営業改革を意味します。これまで多くの企業がツールを導入しながらも十分な成果を上げられていない現状があります。本章では、セールスイネーブルメントを成功に導くための重要なポイントと、実践における留意点について見ていきましょう。

◾️成功の本質的な要件

セールスイネーブルメントの成功において最も重要なのは、これが単なるツール活用プロジェクトではないという認識です。むしろ、顧客への価値提供の質を高めていく、より本質的な取り組みとして捉える必要があります。

例えば、SFAの導入で多くの企業が陥りがちな罠があります。入力ルールを整備し、データ収集の仕組みを作り、形式的には「導入完了」となる。しかし、そのデータが実際の改善に活かされているかと言えば、必ずしもそうではありません。

真の成功のためには、データを見て「なぜそうなったのか」を考え、具体的な改善アクションを取り、その効果を確認する。このサイクルを回せる組織になっていく必要があります。

◾️現場を動かす原動力

セールスイネーブルメントが機能するためには、現場の主体的な参加が不可欠です。しかし、新しい取り組みに対して現場が消極的になるのは、ある意味で当然の反応です。

ここで重要なのは、取り組みの意義を「自分ごと」として理解してもらうことです。例えば、DSRの活用は単なる提案資料の作成ではありません。顧客の反応が可視化され、より効果的な提案が可能になる。その結果、商談の成約率が向上し、自身の成果にもつながっていく。このような具体的なメリットを実感できることが重要です。

◾️段階的な成功体験の積み重ね

セールスイネーブルメントは、一度の取り組みで劇的な成果が出るものではありません。むしろ、小さな成功体験を積み重ねていくことで、徐々に組織に定着していくものです。

例えば、最初は商談議事録をDSRで共有することから始める。顧客から「前回の内容がよく整理されていて助かる」といった反応があれば、それは小さいながらも確かな成功体験です。このような経験を重ねることで、「これは使える」という実感が生まれ、より積極的な活用につながっていきます。

商談分析についても同様です。すべての商談を分析するのではなく、重要な商談や気になる商談から始める。そこで具体的な改善のヒントが得られれば、それも重要な成功体験となります。

◾️マネジメントの適切な関与

セールスイネーブルメントの成否を分けるもう一つの重要な要素が、マネジメント層の関与の仕方です。ここで注意すべきは、過度な管理や形式的なレビューは、かえって現場の主体性を損なう可能性があるということです。

重要なのは、データを見ながら「なぜ」を一緒に考えることです。例えば、ある商談でフェーズの進捗が遅い場合、単に「なぜ進まないのか」と問うのではなく、「ここで顧客が躊躇している理由は何だろう」「どんなアプローチが効果的かもしれない」といった建設的な対話を行います。

◾️組織的な知見の蓄積

セールスイネーブルメントを継続的に機能させるためには、個人の経験や勘に頼るのではなく、組織として知見を蓄積していく必要があります。

例えば、特定の業界や規模の企業に効果的だった提案アプローチ、商談での重要な質問項目、顧客の反応が良かった説明の仕方など。これらの知見をデジタルツールを活用して蓄積し、組織全体で活用できる状態にしていきます。

◾️継続的な改善の文化づくり

最も重要なのは、データを見ながら改善を考える文化を根付かせることです。ただし、これは一朝一夕には実現できません。

まずは、データを見る習慣づけから始めます。週次のミーティングで簡単なデータレビューを行う。気になる点があれば、その場で改善案を話し合う。実践して効果を確認する。このような自然な流れの中で、改善の文化が徐々に形成されていきます。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの成功には、テクノロジーの活用以上に、組織としての取り組み方が重要です。完璧を求めるのではなく、できることから始め、小さな成功体験を積み重ねていく。

特に重要なのは、現場の主体性を引き出し、継続的な改善の文化を育んでいくことです。それは時間のかかる取り組みかもしれませんが、この過程を経ることで、真に強い営業組織が形成されていきます。

次章では、セールスイネーブルメントのROIについて、より具体的に見ていきましょう。

【第11章のチェックポイント】

■成功の本質を理解する

☐ ツール活用だけでは不十分であることを認識している

☐ データを活用した継続的な改善の重要性を説明できる

■現場の巻き込み方を知る

☐ メリットの実感を重視する考え方を理解している

☐ 現状の課題を可視化する重要性を認識している

■段階的なアプローチの進め方を身につける

☐ 少人数からのスモールスタートの意義を説明できる

☐ 成功体験の積み重ねの重要性を理解している

■マネジメントの関わり方を理解する

☐ データを見ながらの建設的な対話の重要性を認識している

☐ 具体的な改善アクションに繋げる方法を知っている

■組織的な知見の蓄積方法を知る

☐ 成功パターンを共有し活用する意義を説明できる

☐ DSRのデータを組織の資産として蓄積する重要性を認識している

■継続的な改善文化の醸成方法を理解する

☐ データを見る習慣づけの重要性を認識している

☐ 自然な改善の流れを作る方法を知っている

第12章 ROIとは

▼STORY - 見えざる価値と見える成果

藤島との対話の中で、鈴木部長は投資対効果(ROI)についての見解を求めた。

「セールスイネーブルメントは、営業の変革に必要不可欠だと理解しました。しかし、その投資効果を示すのは容易ではないように感じます。」

「確かに、ROIを語る上ではいくつか押さえるべきポイントがあります。」と藤島は切り出した。

「具体的には何でしょうか?」

「まず、セールスイネーブルメントの効果は、売上などの数字にも表れるということです。営業の質が上がれば、それは必ず業績という目に見える成果につながっていきます。」

鈴木部長は頷いた。「売上増加や営業効率の改善など、数値的な指標の向上が期待できると。」

「その通りです。ただし、それと同時に、数字だけでは測れない価値にも目を向ける必要があります。」

「例えばどのような価値でしょうか?」

「顧客との信頼関係の強化、営業スキルの向上、組織知見の蓄積など、定性的な変化も重要な価値なのです。これらは長期的な競争力の源泉となります。」

鈴木部長は目を見張った。「なるほど。目に見える成果と、見えざる価値。両方の視点が必要だと。」

「まさにその通りです。ROIを考える際は、売上などの数値面での効果を押さえつつ、質的な変化にも注目する。それがセールスイネーブルメントの真の価値を評価することにつながるのです。」

鈴木部長は深く頷いた。藤島の言葉は、投資効果を多角的に捉える重要性を教えてくれた。目に見える成果を追求しながら、その先にある見えざる価値を見出していく。セールスイネーブルメントに取り組む意義は、まさにそこにあるのだと。

-

セールスイネーブルメントの投資対効果(ROI)を考える上で重要なのは、単なるツール導入コストと売上の比較ではありません。より本質的な価値創造の視点で捉える必要があります。本章では、セールスイネーブルメントのROIをどのように考え、その効果を最大化していくべきか、具体的に見ていきましょう。

◾️投資の本質を理解する

セールスイネーブルメントへの投資は、大きく分けて二つの要素があります。一つは、ツールの導入や運用にかかる直接的なコストです。もう一つは、組織変革や人材育成にかかる間接的なコストです。

しかし、これらの投資の目的は単なる業務効率化ではありません。最も重要なのは、営業組織全体の提案力や顧客調整力を高め、より大きな顧客価値を創出することです。そのためには、短期的なコスト削減の視点だけでなく、中長期的な価値創造の観点からROIを考える必要があります。

◾️期待される効果を具体化する

セールスイネーブルメントによって、どのような効果が期待できるのでしょうか。まず直接的な効果として、以下のような改善が考えられます。

商談品質の向上による成約率の改善。DSRを活用することで提案内容が充実し、顧客との対話の質も向上します。結果として、より高い確率で案件を成約に導くことができるようになります。

また、商談準備の効率化や、ナレッジの共有による新人の早期戦力化なども、重要な効果として挙げられます。ただし、これらの効果は必ずしも導入直後から表れるわけではありません。段階的な改善プロセスを経て、徐々に成果として現れてきます。

◾️効果測定の考え方

ROIを正確に測定するためには、適切な指標の設定が重要です。ただし、ここで陥りやすい罠があります。それは、短期的に測定しやすい数値にのみ着目してしまうことです。

例えば、「商談件数が増えた」「データ入力が完了している」といった表面的な指標だけでは、真の効果は測れません。より本質的な価値を示す指標として、以下のような要素にも着目する必要があります。

有効商談化率の変化。これは単なる商談件数ではなく、実質的な商談の質を表す指標です。顧客との対話が充実し、次のステップに進める案件が増えているかを示します。

受注単価の推移も重要な指標です。より深い顧客理解に基づく提案ができるようになることで、より大きな価値を提供できるようになります。これは単なる値上げではなく、顧客の課題により包括的に対応できるようになった結果として捉えるべきです。

◾️段階的な効果の実現

セールスイネーブルメントの効果は、一般的に以下のような段階を経て現れてきます。

最初の段階では、業務の可視化と基本的な効率化が実現します。商談の進捗状況が明確になり、必要な対応が迅速に行えるようになります。

次の段階では、提案品質の向上が見られます。DSRを活用した提案内容の充実や、商談での対話の質的向上により、顧客により大きな価値を提供できるようになります。

さらに進んだ段階では、組織全体の営業力向上が実現します。ベストプラクティスの共有や、データに基づく改善の文化が定着することで、持続的な成長が可能になります。

◾️投資効果を最大化するために

ROIを最大化するためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、投資の初期段階から、具体的な成果が見えやすい領域に注力することです。小さな成功体験を積み重ねることで、組織全体の取り組み意欲を高めていくことができます。

また、継続的な改善サイクルを確立することも重要です。データを見ながら改善ポイントを特定し、具体的なアクションを取り、その効果を確認する。このサイクルを回し続けることで、投資効果は徐々に高まっていきます。

◾️長期的な視点の重要性

セールスイネーブルメントのROIを考える上で最も重要なのは、長期的な視点です。確かに、短期的なコスト削減や効率化も重要な要素です。しかし、より本質的な価値は、組織としての営業力向上と、それによる持続的な競争優位の確立にあります。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントのROIは、単純な費用対効果の計算では測れません。それは、組織としての営業力を高め、より大きな顧客価値を創出していくための投資です。

重要なのは、短期的な効率化と長期的な価値創造のバランスを取ることです。段階的な効果の実現を意識しながら、継続的な改善を続けていくことで、より大きな投資効果を実現することができます。

次章では、どのような企業がセールスイネーブルメントに取り組むべきか、その特徴について見ていきましょう。

【第12章のチェックポイント】

■投資の本質を理解する

☐ ツール導入コストだけでなく組織変革コストも認識している

☐ 中長期的な価値創造の観点で考える重要性を説明できる

■期待される効果を具体的にイメージできる

☐ 商談品質向上による成約率改善を説明できる

☐ 新人の早期戦力化の意義を理解している

☐ 段階的な効果発現を認識している

■効果測定の考え方を知る

☐ 短期的に測定しやすい指標だけに囚われない重要性を理解している

☐ 有効商談化率と受注単価の意味を説明できる

■段階的な効果実現の流れを理解する

☐ 可視化と基本的効率化から始まることを認識している

☐ 組織全体の営業力向上を目指す段階があることを説明できる

■投資効果を最大化する方法を知る

☐ 成果の見えやすい領域から着手する意義を理解している

☐ 継続的なPDCAの重要性を説明できる

■長期的な視点を持つ

☐ コスト削減だけでなく組織の営業力向上を重視する考え方を理解している

☐ 持続的な競争優位の確立を目指す意識を持っている

第13章 対象となる企業の特徴

▼STORY - 自社に合った変革の扉

「セールスイネーブルメントの効果は、業種や企業規模によっても異なるのでしょうか?」鈴木部長が問いかけた。

「おっしゃる通りです。セールスイネーブルメントは万能ではありません。自社の特性を踏まえて、適切なアプローチを選ぶことが重要です。」と藤島は答えた。

「具体的にはどのような違いがあるのでしょう?」

「例えば、製品の単価が高く、販売サイクルが長い業界では、よりきめ細かな営業プロセスの管理が求められます。一方、市場の変化が速く、新商品の投入が頻繁な業界では、営業の機動力を高めることが重要になります。」

鈴木部長は頷きながらメモを取った。「なるほど。業界特性に合わせた施策が必要だと。」

「加えて、企業規模による違いもあります。大企業では組織的な営業力強化に、中小企業では限られたリソースでの効率化に、より重点が置かれるでしょう。」

「確かに、うちのような中堅企業では、まずは小さく始めて、徐々に拡大していくのが良さそうですね。」

「その通りです。自社の状況をしっかりと分析し、優先順位を決めていくことが肝心です。ただし、業種や規模に関わらず、セールスイネーブルメントの本質は変わりません。」

「本質とは?」

「つまり、営業の質的変革です。単なる数字の追求ではなく、顧客との信頼関係を築き、持続的な価値を提供していく。その意識を持つことが、どの企業にとっても重要なのです。」

鈴木部長は深く頷いた。自社の特性を理解し、適切な一歩を踏み出すこと。しかし同時に、営業の本質的な変革を目指し続けること。その両輪があってこそ、セールスイネーブルメントは真の力を発揮する。藤島の言葉は、変革への扉を開く鍵を鈴木部長に手渡してくれた。

-

セールスイネーブルメントは、どのような企業に適しているのでしょうか。営業力の向上自体は、あらゆる企業にとって重要な課題です。しかし、投資対効果を考えた時、特に大きな価値を生み出せる企業の特徴があります。

◾️商材の特性から見る適合性

まず重要なのは、取り扱う商材の特性です。例えば、商材単価が極端に安い製品の場合、営業活動でテクノロジーを活用するまでもなく、シンプルな販売活動で十分な場合もあります。コピー機や消耗品など、製品の特徴が明確で、顧客のメリットが分かりやすい場合は、細かなツールでの管理や分析の必要性は比較的低くなります。

一方で、商材単価が高く、製品やサービスのバリエーションが豊富で、顧客への説明や提案が複雑な場合、セールスイネーブルメントが特に効果を発揮します。例えば、基幹システムの導入や、生産設備の更新、業務改革のコンサルティングなど、顧客の経営や業務に大きな影響を与える商材では、より戦略的な営業アプローチが求められます。

このような商材では、顧客の課題を深く理解し、適切な解決策を提案し、導入後のフォローまでを一貫して管理していく必要があります。セールスイネーブルメントのツールを活用することで、これらのプロセスをより効果的に実行することができます。

◾️業界特性による違い

業界によっても、セールスイネーブルメントの効果は大きく異なります。

製造業では、技術的な専門知識と顧客の業務理解が重要になります。製品の機能や性能だけでなく、顧客の製造プロセスにどう組み込まれ、どのような価値を生み出すのか。そういった複雑な提案をDSRで整理し、共有することで、より効果的な営業活動が可能になります。

IT業界では、急速な技術革新と多様な製品ラインナップへの対応が求められます。最新の技術動向や製品情報を組織的に共有し、顧客に最適なソリューションを提案していく必要があります。また、導入後の活用支援も重要な要素となります。

金融・サービス業では、顧客との長期的な関係構築が重要です。日常的な取引を通じて得られる情報を適切に管理し、タイミングよく価値ある提案を行っていく。そのためのツールとして、セールスイネーブルメントは大きな効果を発揮します。

◾️組織規模と複雑性

企業の規模や組織の複雑さも、セールスイネーブルメントの効果を左右する重要な要素です。

大企業では、多数の営業担当者が異なる地域や部門で活動しており、ナレッジの共有や品質の標準化がより重要になってきます。例えば、ある地域で成功した提案アプローチを他の地域でも活用したい、優秀な営業担当のノウハウを組織全体で共有したいといったニーズが強くなります。

一方、中小企業では、限られたリソースでより効率的な営業活動を実現する必要があります。少人数の営業チームでも高い成果を上げられるよう、デジタルツールを活用して生産性を向上させることが重要になります。

スタートアップ企業では、急速な成長に対応できる営業の仕組みづくりが求められます。新製品の投入や新市場への参入が頻繁に行われる中、営業プロセスを素早く確立し、効率的にスケールさせていく必要があります。

◾️成長フェーズによる適合性

企業の成長ステージによっても、セールスイネーブルメントの活用方法は変わってきます。

創業期の企業では、まず基本的な営業プロセスの確立が優先課題となります。商談の進め方、提案の構成、成功パターンの特定など、基礎的な部分からデジタルツールを活用して整備していきます。

成長期には、急増する商談への対応と品質の維持が課題となります。新人の早期戦力化や、成功ノウハウの横展開など、組織的な営業力の向上が求められます。この段階では、セールスイネーブルメントによる体系的なアプローチが特に効果を発揮します。

成熟期の企業では、既存の営業プロセスの効率化と、新たな成長機会の創出が課題となります。データに基づく改善活動や、より高度な提案力の開発など、質的な向上に焦点を当てた活用が重要になります。

◾️グローバル展開の視点

グローバルに事業を展開する企業では、セールスイネーブルメントの重要性がさらに高まります。

各国・地域での営業活動の品質を均一に保ちながら、現地の特性に応じた柔軟な対応も求められます。例えば、グローバル共通の営業プロセスや提案フレームワークを確立しつつ、各市場の特性に応じてカスタマイズしていく。そのためのプラットフォームとして、セールスイネーブルメントのツールは大きな役割を果たします。

また、異なる言語や文化への対応も重要な課題です。デジタルツールを活用することで、ナレッジの多言語展開や、地域間での成功事例の共有がより効率的に行えるようになります。

◾️導入を慎重に検討すべきケース

一方で、セールスイネーブルメントの導入を慎重に検討すべきケースもあります。

例えば、対面でのコミュニケーションが特に重要視される業界や、顧客との信頼関係が極めて個人的な要素に依存する場合などです。こうした場合でも、セールスイネーブルメント自体は有効ですが、より慎重な導入アプローチが求められます。

また、組織の変革に対する準備が十分でない場合も、段階的なアプローチを検討する必要があります。現場の理解と協力が得られない状態での性急な導入は、かえって混乱を招く可能性があります。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントは、基本的にはどの企業でも取り組む価値のある施策です。ただし、その効果の大きさは、企業の特性や状況によって大きく異なってきます。

特に重要なのは、自社の特性や課題を正確に理解し、それに応じた適切なアプローチを選択することです。商材の特性、組織の規模や複雑性、成長フェーズ、業界特性など、様々な要素を総合的に判断しながら、最適な導入方法を検討していく必要があります。

中長期的な視点で見れば、デジタル化の波は確実に全ての業界に押し寄せています。今後は、セールスイネーブルメントの導入自体は避けられない流れとなっていくでしょう。重要なのは、その時期と方法を、自社の状況に合わせて適切に判断することです。

次章からは第III部として、セールスイネーブルメントによる組織変革について、より具体的に見ていきましょう。

【第13章のチェックポイント】

■商材特性による適合性の違いを理解する

☐ 単価や複雑性の高い商材ほどセールスイネーブルメントが有効な理由を説明できる

☐ シンプルな商材では必ずしも高度な管理は不要な場合があると認識している

■業界特性による必要度の違いを知る

☐ 製造業における技術的知見と顧客理解の重要性を認識している

☐ IT業界での最新動向へのキャッチアップの必要性を理解している

☐ 金融・サービス業での関係性構築の意義を説明できる

■組織規模や複雑性による適合性を考える

☐ 大企業におけるナレッジ共有と標準化の必要性が高いことを認識している

☐ 中小企業では限られたリソースでの効率化が重要な理由を理解している

☐ スタートアップにおける営業プロセスの早期確立の意義を説明できる

■成長フェーズに応じた活用方法の違いに気づく

☐ 創業期は基本的営業プロセスの整備が優先される理由を理解している

☐ 成長期は営業力の底上げと再現性確保が特に重要な理由を説明できる

☐ 成熟期は効率化と付加価値向上にシフトする必要性を認識している

■グローバル展開での活用の意義を知る

☐ グローバル標準化と現地適応の両立の必要性を認識している

☐ ナレッジの多言語展開や各国間共有の重要性を理解している

■導入を慎重に検討すべきケースを理解する

☐ 対面コミュニケーションが特に重視される業界の特性を認識している

☐ 組織の変革準備が十分でない場合のリスクを説明できる

第III部 セールスイネーブルメントによる組織変革

第14章 職種別アプローチ

▼STORY - 十人十色の営業術

「セールスイネーブルメントの実践は、営業職種ごとにどのように異なるのでしょうか?」鈴木部長が藤島に尋ねた。

「営業のスタイルは十人十色ですからね。職種ごとに求められる能力や、効果的なアプローチは大きく変わってきます。」と藤島は答えた。

「具体的には、どのような違いがあるのでしょう?」

「例えば、インサイドセールスでは、電話やメールでの短時間勝負が鍵を握ります。いかに効率的に商談を設定できるかが勝負どころです。対して、フィールドセールスでは、Face to Faceでの提案力や、お客様との信頼関係の構築が重要になります。」

鈴木部長は興味深そうに頷いた。「なるほど。アプローチの仕方が全然違うんですね。」

「さらに、カスタマーサクセスでは、既存顧客の満足度を高め、追加の提案につなげる力が問われます。エンタープライズセールスともなれば、意思決定者との高度な交渉力も必要でしょう。」

「職種によって、必要なスキルセットが大きく異なるわけですね。セールスイネーブルメントを進める上でも、この違いを意識することが大切だと。」

「その通りです。画一的な教育プログラムではなく、職種の特性に合わせた育成が不可欠です。ただし、どの職種でも共通して大切なのは、お客様の成功を第一に考える姿勢です。この基本的なマインドセットがあってこそ、十人十色の営業術も真の力を発揮するのです。」

鈴木部長は深く頷いた。多様な営業スタイルを認め、それぞれの個性を伸ばすこと。しかし同時に、すべての営業活動の原点には、お客様への貢献という共通の価値観がある。藤島の言葉は、セールスイネーブルメントの真髄を、鈴木部長の心に深く刻み込んだ。

-

セールスイネーブルメントは、営業職種によって異なるアプローチが必要です。なぜなら、各職種で求められる成果や直面する課題が異なるからです。本章では、主要な営業職種別に、効果的なセールスイネーブルメントのアプローチ方法を見ていきましょう。

◾️インサイドセールスのアプローチ

インサイドセールスにとって、最も重要な課題はアポイント率や有効商談化率の向上です。特に初回の商談で顧客の興味を引き出し、次のステップにつなげる力が求められます。

従来型のインサイドセールスでは、電話やメールでの商談依頼が中心でした。しかし、デジタル時代においては、より戦略的なアプローチが必要です。例えば、リスト作成ツールを活用して、顧客企業の検索行動データから関心領域を把握し、より効果的なアプローチのタイミングを見極めます。

また、商談分析ツールを活用することで、どのような対話が有効商談につながりやすいのか、パターンを見出すことができます。例えば、成功率の高い商談では、製品説明よりも顧客の課題理解に時間を割いているといった傾向が見えてくるかもしれません。

◾️フィールドセールスのアプローチ

フィールドセールスでは、商談のフェーズを着実に前に進め、より早く、より高い単価での受注を実現することが求められます。そのためには、顧客の課題を深く理解し、適切な解決策を提示できる力が重要です。

ここでは、SFAとDSRの組み合わせが特に効果を発揮します。SFAで商談の進捗を管理しながら、DSRで提案内容を整理し、顧客の反応を確認します。提案に対する顧客の反応を見ながら、より効果的なアプローチ方法を見出していくことができます。

◾️カスタマーサクセスのアプローチ

カスタマーサクセス領域では、顧客との関係強化やプロジェクトの成功、取引単価の最大化が重要な目標となります。既存の取引関係をベースに、より深い価値提供を実現していく必要があります。

このアプローチでは、SFAやDSRを継続的に活用し、顧客との対話や提案の履歴を蓄積していくことが重要です。特にDSRでは、定例ミーティングの議事録や、新たな課題の発見、追加提案の内容など、顧客との継続的な対話を記録していきます。

例えば、ある機能の活用度が低いことが分かれば、より効果的な活用方法を提案する。新たな課題が見つかれば、追加の解決策を提示する。このような積み重ねが、顧客との関係深化につながっていきます。

◾️エンタープライズセールスの特性

大手企業向けのエンタープライズセールスでは、多くのステークホルダーとの細やかなコミュニケーションが求められます。DSRを活用して提案の全体像を常に把握し、重要な商談については商談分析ツールで振り返りを行うことで、より効果的なアプローチが可能になります。

特に重要なのは、関係者それぞれの関心事や懸念点を理解し、適切に対応していくことです。例えば、経営層には投資対効果や戦略との整合性、現場部門には具体的な業務改善効果、情報システム部門には技術的な整合性など、それぞれの視点に応じた提案内容を準備する必要があります。

DSRでは、これらの異なる視点からの提案内容を体系的に整理し、関係者間で共有することができます。また、各関係者の反応を確認しながら、必要に応じて内容を調整していくことで、組織全体の合意形成を促進することができます。

◾️アカウントセールスの視点

アカウントセールスは、企業の窓口として顧客の様々な課題と自社の多様な製品をマッチングさせる役割を担います。SFAで契約情報を管理しつつ、DSRで顧客課題をヒアリングし、その情報を関連部門に共有していく流れを作ります。

ここで重要なのは、個別の案件管理だけでなく、顧客企業全体としての価値最大化を目指すことです。例えば、ある部門での成功事例を他部門にも展開する、複数の製品を組み合わせたソリューションを提案する、といった包括的なアプローチが求められます。

そのためには、顧客との対話内容を確実に記録し、組織内で共有できる状態にしておく必要があります。DSRはそのための重要なプラットフォームとなり、営業活動の質を高めることができます。

◾️ルートセールスの特徴

メーカーの小売向け営業や金融機関の法人営業など、既存顧客を定期的に訪問するルートセールスでは、従来型のフェーズ管理は必ずしも適していません。むしろ、定例ミーティングでの対話内容の管理や、新たな提案機会の創出が重要になります。

このような特性を持つルートセールスでは、DSRを活用して定例ミーティングの議事録を共有し、顧客の課題や期待に対する提案、取り組みの中で発生する依頼事項などの共通認識を作ることが効果的です。

また、日常的な取引の中から新たな提案機会を見出し、それを確実に案件化していく力も求められます。そのためには、顧客との対話内容を丁寧に記録し、提案につながる情報を組織的に活用できる状態にしておくことが重要です。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントは、それぞれの職種の特性に応じて適切にカスタマイズする必要があります。単一のアプローチですべての職種をカバーしようとするのではなく、それぞれの課題や目標に合わせて、最適な活用方法を見出していくことが重要です。

特に重要なのは、各職種の本質的な価値創造プロセスを理解し、それをデジタルツールでいかに支援できるかを考えることです。ツールの機能に職種を合わせるのではなく、職種の特性に合わせてツールの使い方を工夫していく。このような視点で取り組むことで、より効果的なセールスイネーブルメントが実現できます。

次章では、このような職種別アプローチを支える組織の役割分担について、より詳しく見ていきましょう。

【第14章のチェックポイント】

■インサイドセールスのアプローチを理解する

☐ アポイント率と有効商談化率向上の重要性を認識している

☐ データを活用した効果的なアプローチの意義を説明できる

■フィールドセールスの特性を考える

☐ 商談フェーズの着実な進展と受注単価向上の必要性を理解している

☐ SFAとDSRの組み合わせの有効性を説明できる

■カスタマーサクセスの視点を持つ

☐ 既存顧客との関係強化と追加提案の重要性を認識している

☐ 継続的な対話履歴の蓄積と活用の意義を説明できる

■エンタープライズセールスの留意点を知る

☐ 多数のステークホルダーとの調整の必要性を理解している

☐ DSRを活用した提案の体系化と合意形成の進め方を知っている

■アカウントセールスの役割を理解する

☐ 企業全体の価値最大化を目指す包括的アプローチの重要性を認識している

☐ 顧客情報の一元管理と組織的活用の意義を説明できる

■ルートセールスの特徴を捉える

☐ 定型的なフェーズ管理よりも関係性重視の必要性を理解している

☐ 日常の対話から新たな提案機会を見出す視点の重要性を認識している

第15章 組織役割分担

▼STORY - 変革の輪を回すために

「セールスイネーブルメントは営業部門だけの取り組みではないと聞きました。社内の他部門とはどのように連携すべきでしょうか?」と鈴木部長が尋ねた。

「営業が孤軍奮闘しても、真の変革は実現できません。全社一丸となって取り組むことが不可欠です。」と藤島は力説した。

「具体的にはどの部門と、どのように協力していくべきですか?」

「特に重要なのは、マーケティング、カスタマーサクセス、営業企画などとの連携です。マーケティングには、営業が活用しやすいリードの提供を。カスタマーサクセスには、顧客のフィードバックを営業に還元する仕組み作りを。営業企画には、現場の声を施策に反映することを期待します。」

鈴木部長は感心しながらメモを取った。「部門の垣根を越えて、一つのチームとして機能することが大切なんですね。」

「そのとおりです。そしてその輪の中心には、経営陣の強力なコミットメントが必要不可欠です。トップ自らが変革の旗振り役となり、部門間の協調を促していく。それが組織を動かす大きな原動力となるのです。」

「トップのリーダーシップと、現場の自発的な行動の両輪が欠かせないと。」

「まさにその通りです。変革を成功に導くカギは、組織のあらゆるレベルでの参画意識を高めること。一人ひとりが自分ごととして捉え、能動的に行動する。そんな組織文化を育むことこそ、私たち経営者の最大の責務ではないでしょうか。」

鈴木部長は深く頷いた。セールスイネーブルメントは、営業部門だけの変革ではない。組織全体で取り組むべき、経営そのものの変革なのだ。藤島の言葉は、その大きな輪を回すために必要な覚悟を、鈴木部長の胸に刻み込んだ。

-

セールスイネーブルメントは、営業企画部門だけで完結する取り組みではありません。むしろ、組織全体で取り組む改革プロジェクトとして捉える必要があります。本章では、セールスイネーブルメントを成功に導くための組織的な役割分担と、その具体的な進め方について見ていきましょう。

◾️営業企画部門の中核的役割

セールスイネーブルメントは、主に営業企画部門が中心となって推進します。欧米の組織ではセールスOps(オペレーションズ)と呼ばれる役割が確立されており、営業におけるデータやシステムの設計運用を専門的に担当しています。

営業企画部門に求められる具体的な役割は、大きく三つあります。一つ目は、全体戦略の策定です。どのようなツールを導入し、どのような順序で展開し、どのような効果を目指すのか。組織の状況や課題を踏まえた上で、具体的な戦略を立案します。

二つ目は、現場への展開支援です。ツールの使い方だけでなく、その意義や効果を現場に理解してもらい、主体的な活用を促していく必要があります。そのためには、単なる説明会や研修ではなく、より実践的なサポートが重要です。

三つ目は、継続的な改善の推進です。データを分析し、効果を測定し、必要な改善策を講じていく。このサイクルを回し続けることで、組織全体の営業力向上を実現していきます。

◾️営業現場との連携

営業企画部門は、戦略の立案者であると同時に、現場のパートナーでもあります。現場の実態や課題を十分に理解し、実効性のある施策を展開していく必要があります。

特に重要なのは、現場のマネージャーとの連携です。マネージャーは日々の営業活動を指揮する立場にあり、セールスイネーブルメントの効果を最も直接的に実感できる存在です。彼らの理解と協力を得ることは、取り組みの成功に不可欠です。

例えば、週次のレビューミーティングでは、単なる数値の確認ではなく、データから見えてきた課題や改善のアイデアを共に議論します。マネージャーの経験と勘を、データの裏付けと組み合わせることで、より効果的な改善策を見出すことができます。

◾️経営層の役割

セールスイネーブルメントは、単なるツール導入プロジェクトではなく、組織変革の取り組みです。そのため、経営層の明確なコミットメントが必要です。

経営層に求められるのは、まず変革の方向性を示すことです。なぜこの取り組みが必要なのか、どのような状態を目指すのか。組織全体に対して明確なメッセージを発信する必要があります。

同時に、必要なリソースの確保も重要です。ツールの導入費用だけでなく、人材の確保や育成、組織体制の整備など、包括的な支援が求められます。

◾️他部門との連携

セールスイネーブルメントは、営業部門だけの取り組みではありません。様々な部門との連携が必要です。

マーケティング部門とは、リードの獲得から商談化までのプロセスを一貫して設計します。セールスイネーブルメントのツールを活用することで、マーケティング活動の効果をより正確に測定し、改善することができます。

プリセールスやカスタマーサクセス部門とは、顧客への価値提供プロセス全体を通じた連携が必要です。例えば、商談で得られた技術的な要件をプリセールスと共有したり、導入後の活用状況をカスタマーサクセスと連携したりすることで、より効果的な顧客支援が可能になります。

◾️IT部門との協働

デジタルツールの導入と運用には、IT部門の支援が不可欠です。特に重要なのは、以下の三つの側面です。

まず、システムの安定運用です。セールスイネーブルメントのツールは、日々の営業活動に直結します。システムの不具合は、即座に業務に影響を与えてしまいます。

次に、データの連携と活用です。既存のシステムとの連携や、データの分析環境の整備など、技術的なサポートが必要です。

さらに、セキュリティの確保も重要です。顧客情報や商談情報を扱うツールだけに、適切なセキュリティ対策が求められます。

◾️人事部門の支援

セールスイネーブルメントは、単なるスキル向上以上の意味を持ちます。デジタル時代の営業人材として必要な能力を開発し、評価し、育成していく仕組みが必要です。

人事部門には、新しい評価基準の設計や、育成プログラムの開発など、人材面でのサポートが求められます。特に、データに基づく営業活動や、デジタルツールの活用能力を、どのように評価・育成していくかは重要な検討課題となります。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの成功は、組織全体の適切な役割分担と連携にかかっています。営業企画部門が中心となりながらも、現場との密な協力関係を築き、経営層の支援を得て、他部門との効果的な連携を実現する。

特に重要なのは、各部門が単なる「担当範囲」を超えて、共通の目標に向かって協力し合える関係を構築することです。セールスイネーブルメントは、組織全体で取り組む変革プロジェクトとして推進していく必要があります。

次章では、このような組織変革を実現するための、チェンジマネジメントについて詳しく見ていきましょう。

【第15章のチェックポイント】

■営業企画部門の中核的な役割を理解する

☐ 全体戦略策定の重要性を認識している

☐ 現場への展開支援の進め方を説明できる

☐ 継続的な改善推進の意義を理解している

■営業現場との連携の取り方を知る

☐ 現場マネージャーとの協力関係構築の重要性を認識している

☐ データと経験を組み合わせた実践的な改善の進め方を説明できる

■経営層の関与の重要性に気づく

☐ 変革の方向性を示すリーダーシップの必要性を理解している

☐ リソース確保など包括的な支援の意義を認識している

■他部門との協調領域を理解する

☐ マーケティングとのリード獲得プロセス設計における連携の重要性を説明できる

☐ プリセールスやカスタマーサクセスとの価値提供プロセスでの協調の必要性を認識している

■IT部門の支援領域を知る

☐ システムの安定運用の重要性を理解している

☐ データ連携基盤整備における協力の必要性を認識している

☐ セキュリティ確保の重要性を説明できる

■人事部門との連携ポイントを押さえる

☐ 評価制度や育成プログラム設計での協力の必要性を理解している

☐ デジタルスキルの評価と育成の重要性を認識している

第16章 チェンジマネジメント

▼STORY - 小さな一歩が変革を生む

「セールスイネーブルメントの導入は、一朝一夕にはいかないと覚悟しています。現場の抵抗にどう向き合うべきでしょうか?」鈴木部長が藤島に相談した。

藤島は優しく微笑んだ。「チェンジマネジメントは、セールスイネーブルメントの成功には欠かせません。現場の抵抗は当然のことです。新しいことへの不安や、業務負荷への懸念は誰にでもありますからね。」

「では、どのようにアプローチすべきでしょうか。」

「何よりも大切なのは、変革の意義を丁寧に説明し、現場の理解を得ることです。一方的に押し付けるのではなく、対話を重ねる。メリットを具体的に示し、不安を一つずつ解消していく。そんな地道な取り組みが不可欠なのです。」

鈴木部長は真剣に頷いた。「現場の主体性を尊重することが、変革の鍵を握っていると。」

「その通りです。加えて重要なのが、小さな成功体験を積み重ねることです。いきなり大きな変革を求めるのではなく、まずは小さな一歩から始める。例えば、一つの部署での試験的な導入。そこで成果を示し、他部署への展開につなげる。そんな段階的なアプローチが効果的なのです。」

「なるほど。小さな成功が、変革への自信と意欲を生むわけですね。」

「まさにその通りです。そして何より大切なのが、経営層のコミットメントです。トップ自らが変革の意義を語り、現場の挑戦を後押しする。時には、一緒に悩み、考える。そんなリーダーシップが、組織を動かす大きな力になるのです。」

鈴木部長は感銘を受けた様子で頷いた。セールスイネーブルメントの導入は、一朝一夕にはいかない。現場の不安に寄り添い、小さな成功を積み重ね、リーダーシップで後押しする。その地道な歩みこそが、変革への確かな一歩となる。藤島の言葉は、変革の難しさと、その先にある希望を、鈴木部長の胸に深く刻んだ。

-

セールスイネーブルメントの導入は、単なるツールの追加ではなく、営業組織全体の変革を意味します。特に営業部門は現状の営業手法に固執しがちであり、新しい取り組みへの抵抗も予想されます。本章では、この変革をスムーズに進めるためのチェンジマネジメントについて、具体的に見ていきましょう。

◾️変革への抵抗を理解する

まず認識しておくべきは、組織からの抵抗は自然な反応だということです。新しいツールの操作習得、運用業務の追加、フィードバックやマネジメントの仕組みづくりなど、現場には確実に新しい負担が発生します。

「今のやり方で十分だ」「うちには合わない」「面倒くさい」といった反応は、ある意味で当然の反応です。なぜなら、営業という仕事は個人の経験や勘に頼る部分も大きく、その方法を変えることへの不安や抵抗は避けられないからです。

さらに、これまでの成功体験が強い営業担当ほど、変革への抵抗が強くなる傾向があります。「これまでのやり方で結果を出してきたのに、なぜ変える必要があるのか」という思いは、十分に理解できるものです。

◾️変革の必要性を伝える

このような抵抗に対しては、感情的な説得ではなく、論理的な説明が必要です。特に重要なのは、この取り組みが組織にとってだけでなく、個人のキャリア成長においてもプラスになることを示すことです。

例えば、デジタルツールを活用した営業スキルは、今後ますます重要になっていきます。データに基づく営業手法は、より再現性の高い成果につながります。これらのスキルは、自身の市場価値を高めることにもつながります。

また、現状の課題を具体的に示すことも効果的です。例えば、営業ノウハウが属人化していて新人の育成に時間がかかる、ベストプラクティスが共有されずに成果にばらつきがある、顧客の反応が見えづらく改善が難しい、といった課題です。

◾️段階的な導入アプローチ

変革を成功させるためには、一足飛びの改革ではなく、段階的なアプローチが効果的です。特に初期段階では、現場の負担を最小限に抑えながら、確実に成功体験を積み重ねていくことが重要です。

例えば、DSRの導入であれば、最初は商談の基本的な記録から始めます。議事録を共有し、次のアクションを明確にする。この基本的な使い方だけでも、顧客から「前回の内容がよく整理されていて助かる」といった反応が得られれば、それは重要な成功体験となります。

その上で、徐々に活用の幅を広げていきます。提案内容の充実化、顧客との継続的なコミュニケーション、組織的な知見の共有など、段階的にレベルアップを図っていきます。このような地道な積み重ねが、結果として大きな変革につながっていきます。

◾️キーパーソンの巻き込み

変革を推進する上で、組織内のキーパーソンを味方につけることは極めて重要です。特に、以下のような人材の協力を得ることが効果的です。

現場のリーダー的存在:チーム内で影響力のある営業担当者。彼らが積極的に新しい取り組みを実践してくれれば、他のメンバーへの波及効果も期待できます。

変革志向のマネージャー:新しい取り組みに前向きなマネージャー。彼らのチームでまず成功事例を作り、その効果を組織全体に示すことができます。

若手の推進役:デジタルツールの活用に長けた若手メンバー。彼らの知見を活かしながら、世代を超えた協力関係を築いていくことができます。

◾️成功事例の共有と横展開

変革の推進力として、具体的な成功事例の共有は非常に効果的です。ただし、ここで重要なのは、単なる結果の報告ではなく、「なぜ」その成功が実現できたのかを共有することです。

例えば、あるチームでDSRの活用により提案の質が向上し、大型案件の受注につながった場合。単にその事実を報告するだけでなく、具体的にどのような提案内容が効果的だったのか、顧客のどのような反応が得られたのか、なぜそれが成功につながったのか。そういった詳細な分析と共有が重要です。

◾️継続的なサポート体制

変革を定着させるためには、継続的なサポート体制が不可欠です。特に初期段階では、次のような支援が重要となります。

まず、実践的な研修を通じて、実際の業務に即した具体的な操作方法や活用方法を指導することが必要です。これにより、現場の従業員が新しい取り組みを円滑に導入できるようになります。

次に、個々の状況に応じた個別のフォローアップが欠かせません。それぞれの従業員が抱える課題や疑問に対して、具体的なアドバイスや支援を提供することで、変革への適応を促進できます。

さらに、日々の運用で発生する疑問や課題に迅速に対応するための質問・相談窓口を設置することが重要です。従業員が気軽に相談でき、適切なサポートを受けられる環境を整えることで、変革への取り組みがスムーズに進むでしょう。

このような多面的な支援を継続的に提供することで、変革を組織に深く根付かせ、定着させることができるのです。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントにおけるチェンジマネジメントの要諦は、組織の抵抗を自然なものとして受け止め、段階的なアプローチで変革を進めていくことです。

特に重要なのは、現場の負担と得られる効果のバランスを常に意識し、小さな成功体験を着実に積み重ねていく姿勢です。一時的な改革ではなく、持続的な変革として定着させていくために、組織全体で粘り強く取り組んでいく必要があります。

次章では、このような変革を支える人材の採用と育成について、より詳しく見ていきましょう。

【第16章のチェックポイント】

■変革への抵抗を自然な反応として受け止める

☐ 新しい取り組みによる業務負荷増加への懸念を理解している

☐ 属人的な営業スタイルからの転換への不安を認識している

☐ これまでの成功体験にこだわる心理を理解している

■変革の必要性を論理的に伝える重要性を知る

☐ 個人のスキル向上がキャリア形成に繋がる点を説明できる

☐ 客観的なデータに基づく再現性の意義を理解している

☐ 顧客志向の必要性を認識している

■段階的なアプローチの進め方を学ぶ

☐ まずは現場の負担が少ない施策から始める重要性を理解している

☐ 小さな成功体験の積み重ねの意義を説明できる

☐ 段階的なレベルアップの考え方を身につけている

■キーパーソンの巻き込み方を知る

☐ 現場リーダーの賛同を得る重要性を認識している

☐ 変革志向のマネージャーを味方につける方法を知っている

☐ 若手の積極的な関与を促す工夫を理解している

■成功事例の共有と横展開の意義を理解する

☐ 単なる結果報告ではなく要因分析の重要性を認識している

☐ 他チームへの水平展開の進め方を説明できる

■継続的なサポート提供の必要性を認識する

☐ 実践的な研修の重要性を理解している

☐ 個別フォローの必要性を認識している

☐ 迅速な課題解決の体制づくりの意義を説明できる

第17章 採用/育成戦略

▼STORY - 人材が未来を拓く

「セールスイネーブルメントを推進する人材の採用と育成は、本当に重要だと感じています。優れた人材を見出し、育てるコツを教えていただけますか?」鈴木部長が藤島に尋ねた。

「人材こそが、変革の鍵を握っていますからね。セールスイネーブルメントを推進できる人材を確保し、育てることは、私たち経営者の最も重要な務めの一つです。」と藤島は力説した。

「具体的にはどのような人材を求めるべきでしょうか?」

「営業スキルはもちろん、テクノロジーへの理解、データ分析力など、多様な能力が求められます。しかし、何より大切なのは、変革への情熱と、学び続ける姿勢です。固定観念にとらわれず、新しいことにチャレンジできる人材が必要なのです。」

鈴木部長は感心しながらメモを取った。「求められるのは、スキルと共に、マインドセットなんですね。」

「その通りです。そしてもう一つ忘れてはならないのが、組織の中から可能性のある人材を見出し、育てていくことの大切さです。適性を見極め、計画的に経験を積ませる。時にはプロジェクトのリーダーを任せたり、他部門との調整役を担ってもらったり。チャレンジの機会を与え、成長を促すのです。」

「社内の人材を活かすことで、組織に新しい力が生まれると。」

「まさにその通りです。外部から優秀な人材を獲得することも大切ですが、内なる可能性を信じ、育てることこそが、組織の持続的な成長を支える基盤となるのです。」

鈴木部長は感銘を受けた様子で頷いた。変革を支えるのは人の力だ。情熱と適性を兼ね備えた人材を見出し、チャンスを与えて育てること。その積み重ねが、組織の未来を拓いていく。藤島の言葉は、人を育てることの尊さと、その先にある希望を、鈴木部長の心に深く刻み込んだ。

-

セールスイネーブルメントを推進する人材には、営業プロセス、顧客の購買理解、製品の専門知識、セールステック、データ分析、PDCAの運用など、様々なスキルや知識が求められます。本章では、このような人材をどのように採用し、育成していくべきか、具体的な戦略を見ていきましょう。

◾️求められる人材像の明確化

まず重要なのは、セールスイネーブルメントを推進する人材に必要な要件を明確にすることです。ただし、すべての要件を兼ね備えた人材を一朝一夕に見つけることは困難です。むしろ、段階的な成長を前提に、基本的な素養と成長可能性を重視する必要があります。

特に重要なのは、営業についての深い理解です。これは必ずしも高い営業成績を上げた経験という意味ではありません。むしろ、営業プロセスを客観的に分析し、改善していける視点を持っているかどうかです。

次に、デジタルツールへの理解と関心です。ここで求められるのは、技術的な専門知識というよりも、テクノロジーを活用して業務改善を実現できる実践的な視点です。新しいツールやテクノロジーに対する好奇心と、それを業務に活かそうとする意欲が重要です。

そして、データに基づく改善を推進できる力です。数値を単に追うのではなく、その背景を理解し、具体的な改善につなげていける能力が求められます。

◾️採用戦略のアプローチ

セールスイネーブルメント人材の採用には、いくつかのアプローチが考えられます。それぞれの特徴を理解した上で、自社の状況に応じた最適な方法を選択する必要があります。

営業企画経験者の採用は、即戦力として期待できる選択肢です。特にSFAなどのツール導入経験がある人材は、実践的なノウハウを持っていることが多く、スムーズな立ち上げが期待できます。ただし、このような人材の市場はまだ限られており、獲得競争も激しくなっています。

ITコンサルタント経験者も有力な候補となります。テクノロジーとビジネスの両面を理解し、プロジェクトマネジメントのスキルも持っていることが多いためです。しかし、営業現場の特性への理解を深める必要があり、その部分での育成時間は必要になります。

また、自社の営業マネジメント経験者の中から、テクノロジーへの関心が高い人材を見出すことも一つの方法です。現場を熟知している強みを活かしながら、新しいスキルを習得してもらいます。実際の営業現場の課題を熟知しているため、より実践的なアプローチが期待できます。

◾️段階的な育成プログラム

採用した人材の育成は、計画的に進めていく必要があります。一度にすべてを求めるのではなく、段階的なアプローチを取ることで、より確実な成長を実現できます。

第一段階では、自社の営業活動への理解を深めます。製品やサービスの特徴、顧客の業界特性、営業プロセスの実態など、基本的な理解を固めていきます。この段階では、実際の商談への同席や、現場の営業担当との対話を通じた学習が効果的です。

第二段階では、セールステックの活用方法を習得します。各ツールの機能や特性を理解し、実際の運用方法を学びます。ベンダーのトレーニングプログラムも積極的に活用し、技術面での知見を深めていきます。

第三段階では、データ分析とPDCAの実践に取り組みます。ツールから得られるデータを分析し、具体的な改善策を立案・実行する経験を積みます。この段階では、小規模なプロジェクトから始め、成功体験を積み重ねながら徐々にスコープを広げていきます。

◾️組織的な育成支援

セールスイネーブルメント人材の育成には、組織的なサポート体制が重要です。個人の努力だけでなく、以下のような組織的な支援が効果的です。

まず、メンター制度の導入です。経験豊富な先輩社員がメンターとなり、日々の業務の中での疑問や課題に対して、具体的なアドバイスを提供します。特に初期段階では、このような身近なサポートが重要です。

また、定期的な学習機会の創出も欠かせません。社内での勉強会や、外部セミナーへの参加機会を提供することで、継続的なスキルアップを支援します。特に、他社の事例や最新のトレンドを学ぶ機会は重要です。

実践プロジェクトへの参画機会も、重要な育成手段となります。実際のプロジェクトを通じて、理論と実践を結びつける経験を積むことができます。

◾️継続的なスキル向上

セールスイネーブルメントの分野は、テクノロジーの進化とともに急速に発展しています。そのため、一度習得したスキルや知識を更新し続けることが重要です。

最新のトレンドやツールの動向をキャッチアップし、必要に応じて新しいスキルを習得していく姿勢が求められます。また、社内で得られた知見を体系化し、組織の財産として蓄積していくことも重要な役割となります。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメント人材の採用と育成は、長期的な視点で取り組むべき課題です。必要なスキルと知識を段階的に習得できる環境を整え、継続的な成長を支援することが重要です。

特に、実践を通じた学習機会の提供と、組織的なサポート体制の確立が、人材育成の成功のカギとなります。一朝一夕には育たない人材だからこそ、計画的かつ継続的な取り組みが必要です。

次章では、セールスイネーブルメントにおけるコンテンツマネジメントについて、より詳しく見ていきましょう。

【第17章のチェックポイント】

■求める人材像を明確にする重要性を理解する

☐ 基本的な素養と成長可能性重視の考え方を認識している

☐ 営業プロセスの分析と改善の視点の必要性を説明できる

☐ デジタル活用への意欲の重要性を理解している

☐ データに基づく改善力の必要性を認識している

■多様な採用チャネルの特性を知る

☐ 営業企画経験者の強みと獲得競争の激しさを理解している

☐ ITコンサルタントのスキルと営業理解の必要性を認識している

☐ 社内営業マネージメント経験者の知見活用の意義を説明できる

■段階的な育成プログラムの考え方を学ぶ

☐ 自社営業プロセスの理解から始める重要性を認識している

☐ セールステックの習得ステップを説明できる

☐ データ分析とPDCAの実践的トレーニングの意義を理解している

■組織的な育成支援施策を知る

☐ メンター制度の重要性を認識している

☐ 定期的な学習機会提供の必要性を説明できる

☐ 実践的なOJTの場づくりの意義を理解している

■継続的なスキル向上の重要性を認識する

☐ 最新トレンドのキャッチアップの必要性を説明できる

☐ 社内での知見体系化の意義を理解している

第18章 コンテンツマネジメント

▼STORY - 宝の山を探し求めて

「営業コンテンツの重要性は理解できました。ただ、どのようにコンテンツを整理し、活用していけばいいのか、まだイメージがつかないのです。」鈴木部長が藤島に相談した。

「コンテンツマネジメントは、まさに宝探しのようなものですからね。営業の現場には、価値ある知見が数多く埋もれているのです。」と藤島は語った。

「宝探しというと、なんだかワクワクしてきます。」

「本当に宝の山なのですよ。提案のロジックや、お客様の反応、ベストプラクティスなど、営業活動の中で生まれた知恵が、コンテンツという形で凝縮されているのです。その宝を発掘し、磨き上げること。それこそがコンテンツマネジメントの神髄なのです。」

鈴木部長は目を輝かせた。「営業の知恵を宝石のように磨き上げる。なんて素晴らしいお仕事なのでしょう。」

「宝を見出すためのポイントもいくつかあります。例えば、誰もが使いやすい形に整理すること。常に更新を怠らず、情報の鮮度を保つこと。そして何より、コンテンツを通じて営業同士が知恵を共有し、学び合う場を作ること。それが宝の価値を最大限に高めるのです。」

「なるほど。コンテンツマネジメントを通じて、営業の力を結集させると。」

「まさにその通りです。一人の気づきが、みんなの知恵に。個人の経験が、組織の財産に。コンテンツの力は、まさに無限大。その可能性を信じ、探求を続けること。それが私たち経営者に課された使命ではないでしょうか。」

鈴木部長は深く頷いた。営業の現場には、宝物がいっぱい。それを丁寧に掘り起こし、価値ある知的資産へと昇華させること。藤島の言葉は、その壮大な宝探しの旅へと、鈴木部長を誘っていた。冒険の行く先には、きっと驚くべき発見が待っているはずだ。

-

セールスイネーブルメントにおいて、営業活動の言語化は極めて重要です。営業の型を作りたいという要望はよく聞かれますが、型とは結局のところ、営業活動を言葉で整理し、共有可能な形にすることに他なりません。本章では、効果的なコンテンツマネジメントの方法について、具体的に見ていきましょう。

◾️営業ナレッジの言語化

営業活動において、様々な知識を言葉にしてコンテンツ化することは、組織の重要な資産となります。しかし、ここで注意すべきは、単なるマニュアルや資料の作成ではないということです。

まず整理すべきは、顧客の購買プロセスとそれに応じたセールスのプロセスです。顧客がどのような段階を経て意思決定していくのか、各段階で何を重視するのか、そしてそれに対して営業として何をすべきか。この基本的な流れを明確にすることから始めます。

次に、各商談でのヒアリング事項や提案のポイント、クロージングに向けた重要な確認事項など、より具体的な要素を言語化していきます。ここで重要なのは、単なる行動指示ではなく、「なぜそれが必要なのか」という理由も含めて整理することです。

◾️効果的なコンテンツの構造

セールスイネーブルメントのコンテンツは、実際の営業活動で活用できる形で構成する必要があります。例えば、60分の商談をどのように使うか、各フェーズでどのような対話を行うか、次のアクションをどう設定するか。

ただし、注意すべきは詳細すぎる手順化は逆効果だということです。顧客との対話は生きたものであり、マニュアル通りには進まないのが現実です。むしろ、重要なのは基本的な考え方とポイントを押さえた上で、状況に応じて柔軟に対応できる余地を残すことです。

DSRを活用する際も、この点は重要です。例えば、商談の基本的な流れや確認すべきポイントは整理しつつ、具体的な展開は担当者の裁量に委ねる。このバランスが、効果的なコンテンツ活用のポイントとなります。

◾️コンテンツの種類と使い分け

セールスイネーブルメントで必要なコンテンツは、大きく分けて以下のようなものがあります。

基本的な営業プロセスの説明:

商談の進め方、フェーズ管理の考え方、成功のための重要なポイントなど、営業活動の基本となる知識を整理します。これは特に新人教育で重要な役割を果たします。

業界・製品別の提案アプローチ:

特定の業界や製品に特化した提案の考え方や、効果的なアプローチ方法を整理します。実際の成功事例も含めることで、より実践的な内容となります。

具体的な商談シナリオ:

典型的な商談の展開例や、よくある質問への対応方法、課題の掘り下げ方など、実践的なノウハウを整理します。ただし、これはあくまでも参考例として位置づけ、画一的な対応にならないよう注意が必要です。

◾️コンテンツの継続的な改善

効果的なコンテンツ管理を実現するためには、継続的な更新と改善が欠かせません。特に重要なのは、以下のような取り組みです。

まず、現場の生の声を活かすことです。営業担当者が実際に使用して得た経験から、「このような説明方法がお客様の心に響いた」「この部分は実践で使いづらかった」といった具体的なフィードバックを積極的に集めることで、より実用的なコンテンツへと進化させることができます。

次に、新たな成功事例を効果的に取り入れることです。特に、これまでになかった革新的なアプローチや、従来の常識を覆すような成功例については、しっかりと分析し、その本質的な要素をコンテンツに反映させていく必要があります。

さらに、市場環境の変化に柔軟に対応することも重要です。刻々と変化する顧客ニーズや、新規参入企業の動向などを踏まえ、定期的にコンテンツの見直しを行うことで、常に価値のある情報を提供し続けることができます。

◾️コンテンツの活用促進

質の高いコンテンツを用意することは重要ですが、それが現場で有効活用されてこそ意味があります。コンテンツの活用を促進するために、以下のような取り組みを行っていきます。

まず、使いやすい形式でのコンテンツ提供を心がけます。必要な情報に素早くアクセスできるよう、コンテンツの構造を工夫します。また、実際の商談の場でも参照しやすいフォーマットを採用します。DSRの特性を活かし、タイムリーに必要な情報を提供できる仕組みを整えます。

次に、コンテンツ活用の成功事例を積極的に共有します。コンテンツを活用することで得られた具体的な成果と、それを実現するためのアプローチを紹介することで、他のメンバーの活用意欲を高めていきます。成功体験を共有し、コンテンツの有効性を実感してもらうことが肝要です。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントにおけるコンテンツマネジメントは、営業活動の質を高め、組織としての知見を蓄積していくための重要な取り組みです。

特に重要なのは、コンテンツを単なる資料の集まりとしてではなく、組織の知恵として活用可能な形に整理することです。現場の実態に即した内容と、継続的な改善の仕組みを組み合わせることで、より効果的なコンテンツマネジメントが実現できます。

次章からは第IV部として、セールスイネーブルメントの実践知について、より具体的に見ていきましょう。

【第18章のチェックポイント】

■営業ナレッジの言語化の意義を理解する

☐ 単なるマニュアル化ではなく、背景にあるロジックの理解の重要性を認識している

☐ 顧客の購買プロセスとセールスプロセスの整合性を図る必要性を説明できる

☐ 各商談での具体的なポイントを言語化する意義を理解している

■効果的なコンテンツ設計の考え方を学ぶ

☐ 実践での活用を意識した構造化の重要性を認識している

☐ 過度な手順化のリスクを理解し、柔軟性も重視する必要性を説明できる

☐ DSRでの活用を見据えたコンテンツ設計の意義を認識している

■コンテンツの種類と使い分けを理解する

☐ 営業プロセスの基本を伝える内容の必要性を説明できる

☐ 業界・製品別のアプローチの違いを意識した設計の重要性を認識している

☐ 実践的な商談シナリオ活用の意義を理解している

■継続的な改善の必要性を認識する

☐ 現場の声を反映させる重要性を説明できる

☐ 新しい成功事例を取り込む意義を理解している

☐ 市場変化に応じた内容の更新の必要性を認識している

■コンテンツ活用を促す工夫の必要性を理解する

☐ 使いやすい形式での提供の重要性を説明できる

☐ 成功体験の共有による活用意欲向上の意義を理解している

第IV部 セールスイネーブルメントの実践知

第19章 失敗事例から学ぶ教訓

▼STORY - 学ぶ姿勢が道を拓く

「セールスイネーブルメントの導入で、他社の失敗事例から学ぶことは大切だと感じています。」鈴木部長が切り出した。

「おっしゃる通りですね。他社の経験は、私たちにとって非常に貴重な教訓となります。失敗から学ぶ姿勢こそが、成功への近道なのです。」と藤島は力説した。

「具体的にはどのような失敗事例があるのでしょうか?」

「よくあるのが、ツールの導入だけで満足してしまうケースです。確かにツールは重要ですが、それを使いこなす人と組織があってこそ、真価を発揮するのです。単にツールを入れても、現場が活用しなければ意味がありません。」

鈴木部長は反省の色を浮かべた。「確かに、弊社でもツールを導入したものの、十分に活用できていない部署があります。」

「また、プロセスの標準化や数値管理に偏りすぎるのも危険です。ルールや目標が現場の自主性を奪ってしまっては本末転倒。あくまでも営業活動を支援するための手段であることを忘れてはなりません。」

「なるほど。ツールやプロセスは、あくまで手段に過ぎないと。」

「そして何より大切なのが、失敗から学び、素早く軌道修正する組織の柔軟性です。完璧を求めるのではなく、小さな失敗を恐れずにチャレンジする。そこから得た教訓を次につなげる。その繰り返しが、組織を着実に成長させるのです。」

鈴木部長は感銘を受けた様子で頷いた。失敗は避けられないもの。むしろ、失敗から学ぶ姿勢こそが、変革の原動力になる。藤島の言葉は、謙虚に学び続ける大切さを、鈴木部長の胸に深く刻んだ。完璧を求めず、失敗を恐れず、ただひたむきに前へ。その姿勢こそが、困難な道を切り拓く力となるはずだ。

-

セールスイネーブルメントの導入は、決して容易なプロジェクトではありません。多くの企業が様々な課題に直面し、中には期待した成果を上げられないケースも少なくありません。本章では、典型的な失敗パターンとそこから得られる教訓について、具体的に見ていきましょう。

◾️ツール導入に終始するケース

最も多い失敗パターンの一つが、SFAや名刺管理などツールを入れたものの、現場が十分に活用していないというケースです。ベンダーはツールを導入すれば上手くいくように喧伝しがちですが、実際はそう単純ではありません。

この失敗の本質は、手段と目的の取り違えにあります。ツールはあくまでも手段であり、その先にある営業力の向上や顧客価値の創出こそが本来の目的です。しかし、ツールの導入自体が目的化してしまい、現場が前向きになれない状況に陥ってしまうのです。

成功のためには、まず明確な目的意識を持つことが重要です。「なぜこのツールを導入するのか」「どのような成果を目指すのか」。これらを現場と共有し、共感を得ることから始める必要があります。その上で、できることから段階的に始め、小さな成功体験を積み重ねていくことが効果的です。

◾️形式的なプロセス管理に陥るケース

もう一つよく見られる失敗が、セールスプロセスを整備したものの、マネジメントが形骸化してしまうケースです。フェーズの定義や進捗管理の仕組みは作ったものの、実質的な改善につながっていない状況です。

このような形骸化が起こる背景には、「プロセス管理」自体が目的化してしまう問題があります。フェーズの確認はあくまでも始まりであり、なぜその段階で歩留まりが発生しているのか、これを前に進めるために何を改善すべきかという具体的な議論と行動が伴わなければなりません。

成功のためには、マネージャーの役割が重要です。単にフェーズの進捗を確認するだけでなく、「なぜここで停滞しているのか」「どうすれば前に進められるか」といった建設的な対話を行う必要があります。また、必要な場合は商談の進め方や、提案内容の見直しなど、具体的な改善アクションにつなげていく必要があります。

◾️コンテンツ管理だけで終わるケース

セールスイネーブルメントを単なるコンテンツ管理システムとして導入し、効果が出ないケースも少なくありません。営業資料や提案テンプレートを整理しただけで、実際の営業力向上につながっていない状況です。

これは手段と目的の履き違えの典型例です。コンテンツを整理すること自体は手段の一つに過ぎず、それがどのように営業活動の質的向上につながるのか、具体的な活用シーンを想定した設計が必要です。

成功のためには、コンテンツと実践をつなぐ仕組みづくりが重要です。例えば、実際の商談でどのように活用するか、顧客の反応に応じてどう改善していくか、といった具体的なサイクルを確立する必要があります。

◾️データ収集だけで終わるケース

データを集めることに注力するものの、その先の改善活動が不十分なケースも見られます。SFAにデータは蓄積されていくものの、それを実際の改善に活かせていない状況です。

この問題の本質は、データ収集が目的化してしまい、そこから何を学び、どう改善するかという視点が欠けていることにあります。データはあくまでも改善のための手がかりであり、それを基に具体的なアクションを起こすことが重要です。

成功のためには、データを見る習慣と、改善を考える文化を育てることが必要です。週次のミーティングなどで、データから見えてきた課題を議論し、具体的な改善策を考え、実行する。このサイクルを確立することが重要です。

◾️変革の主体性が欠けるケース

外部のコンサルタントやベンダーに依存しすぎて、組織としての主体性が欠如してしまうケースもあります。確かに専門家の知見は重要ですが、最終的には自社で運用していく必要があります。

この問題を避けるためには、プロジェクトの初期段階から内部の推進チームを明確にし、必要なスキルや知識を段階的に習得していく計画を立てることが重要です。外部の支援は、あくまでも自社の成長を促進するための触媒として位置づける必要があります。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの失敗から学べる最も重要な教訓は、形式的な導入や部分的な活用では真の効果は得られないということです。ツールやプロセスの導入は、あくまでも変革の入り口に過ぎません。

成功のためには、明確な目的意識を持ち、組織全体で取り組む姿勢が不可欠です。また、一度の取り組みで完結するのではなく、継続的な改善を可能にする仕組みづくりが重要です。これらの教訓を活かし、より効果的なセールスイネーブルメントの実現を目指していく必要があります。

次章では、セールスイネーブルメントの分野で先駆的な取り組みを行っている有名人と、その具体的な事例について見ていきましょう。

【第19章のチェックポイント】

■ツール導入だけに終始するリスクを理解する

☐ 現場の活用不足に陥る背景を認識している

☐ 手段と目的を取り違える問題の本質を説明できる

☐ 明確な目的意識を持つ重要性と共有の進め方を理解している

■形式的なプロセス管理に陥る問題を知る

☐ 形骸化の背景にある「管理」の目的化の問題を認識している

☐ マネージャーの役割の重要性を説明できる

☐ 具体的な改善アクションに繋げる必要性を理解している

■コンテンツ整備だけで満足するリスクに気づく

☐ 整理することが目的化する問題の本質を認識している

☐ コンテンツと実践を繋げる仕組みの必要性を説明できる

☐ DSRを活用した継続的改善サイクルの意義を理解している

■データ蓄積だけに留まる問題を理解する

☐ 分析と改善行動に繋げない課題を認識している

☐ データから学び、アクションを起こす文化づくりの重要性を説明できる

■変革の主体性が失われるリスクを認識する

☐ 外部依存に陥る問題の本質を理解している

☐ 自社での運用を見据えた体制づくりの進め方を知っている

第20章 有名人と事例

▼STORY - 先駆者たちの輝かしい足跡

「藤島さんから見て、セールスイネーブルメントの分野で特に注目すべき実践者はどなたでしょうか?」鈴木部長が興味深げに尋ねた。

藤島は嬉しそうに答えた。「そうですね。まず思い浮かぶのは、山下貴宏さんです。SFAを軸にしたセールスイネーブルメントのアプローチは、多くの企業の指針となっています。」

「山下さんは、どのような取り組みをされているのでしょうか?」

「営業プロセスをフェーズ管理し、各フェーズに必要なスキルやコンテンツを紐付ける。そのような体系的な営業改革を推進されています。Salesforceでの経験を活かした、まさに先駆的な手法だと言えるでしょう。」

鈴木部長は感心した様子でメモを取った。「なるほど。営業のDXを実践されているわけですね。」

「はい。他にも、セレブリックスの今井晶也さんのアプローチも印象的です。生成AIを組み合わせた、革新的なソリューションを提案されています。まさに次世代のセールスイネーブルメントと言えるでしょう。」

「AIの力を活用するのは、これからの大きなトレンドになりそうですね。」

「そうですね。また、私、藤島の取り組みも、デジタルセールス領域で注目されています。営業のデジタル化を推進し、データドリブンな改善サイクルを回す。そんな挑戦にも、ぜひ注目していただきたいですね。」と藤島は少し照れくさそうに笑った。

鈴木部長も笑顔で頷いた。「藤島さんの取り組みは、私たちにとって身近な目標になります。他にも、村尾祐弥さんのテクノロジードリブンな営業改革など、興味深い事例がたくさんありますね。」

「その通りです。先駆者たちの取り組みには、それぞれに学ぶべき点があります。ただし、大切なのは、その本質を自分なりに咀嚼し、自社の文脈に落とし込むこと。そこには想像力と創造力が求められます。」

鈴木部長は深くうなずいた。セールスイネーブルメントの道を切り拓く先駆者たち。その輝かしい足跡は、後に続く者への道標となる。しかし、その道をどう歩むかは、自分自身で決めなければならない。藤島の言葉は、鈴木部長の胸に、変革への思いを新たにした。

-

セールスイネーブルメントを学ぶ上で、先駆者たちの知見や実践例から学ぶことは非常に有意義です。本章では、この分野で注目すべき実践者とその取り組みについて見ていきましょう。ただし、それぞれの事例は参考として捉え、自社の状況に応じた適切な解釈と応用が必要です。

◾️Xpotentialの山下貴宏氏の取り組み

船井総研、マーサー、Salesforceと、興味深いキャリアを積んできた山下氏は、中小企業支援や人材コンサルティング、SFAベンダーでのセールスイネーブルメント経験を持っています。特にSalesforceで実践されているフェーズ管理と、それに合わせた商談設計、マネジメント、コンテンツ、研修などを合理的に設計していく手法に定評があります。

特徴的なのは、商談のフェーズ管理を単なる進捗確認ではなく、より戦略的な営業改革のツールとして活用する視点です。各フェーズで必要なアクションや、成功のための重要なポイントを体系的に整理し、組織全体の営業力向上につなげていく。このアプローチは、多くの企業で実践的な成果を上げています。

◾️セレブリックスの今井晶也氏のアプローチ

セレブリックスが営業のコンサルティングやBPOの会社として、セールスに関する理論を積極的に発信している中心人物である今井氏。SFAを導入している企業への支援経験が豊富で、セールスプロセスの細かい管理に定評があります。

最近では、セールスプロセスと生成AIを組み合わせたソリューション提供も手がけています。営業の議事録やレコーディングからデータを取得し、セレブリックスの営業理論に基づいた分析を行うなど、より実践的なアプローチを展開しています。

◾️openpage代表 藤島誓也氏のデジタルセールスアプローチ

エンジニアをバックグラウンドに持つ藤島誓也氏(著者)は、合理的なセールステック活用と営業〜カスタマーサクセスの設計に強みを持っています。特に、デジタルセールスルーム(DSR)を展開する中で、どのような営業提案であれば顧客に刺さるのか、どんな商談プロセスなら最短で受注するのかをデータを元に分析しています。

また、既存顧客営業であるカスタマーサクセスにも明るく、キヤノンMJとの資本提携をきっかけに大手企業の営業組織のデジタル化を多く推進しています。セールスイネーブルメントに加えて営業のデジタル化、DXについての知見が豊富で、ITmediaビジネスオンライン「新時代セールスの教科書」コーナーでの連載も展開しています。

◾️Magic Moment代表 村尾祐弥氏のテクノロジー活用

Googleやfreeeでの経験を持つ村尾氏は、営業成果を出すためのテクノロジー活用に貪欲に取り組んでいます。Magic Moment Playbookは、海外で言うセールスエンゲージメントと呼ばれるツールのカテゴリで、営業活動のタスクをデジタル管理、自動化することができます。

営業タスクをどうテクノロジーに落とし込んでいくかについて深い造詣があり、また、世の中の一般論をキャッチアップしつつも、独自の視点で営業のあるべき論を常に考えている点が特徴的です。営業の本質に迫ろうとする熱意のある経営者として知られています。

◾️各アプローチの特徴と活用

これらの実践者たちのアプローチは、それぞれに特徴があり、学ぶべき点が多くあります。ただし、重要なのは、これらの手法や考え方を単にコピーするのではなく、自社の状況や課題に応じて適切に解釈し、活用することです。

例えば、フェーズ管理の考え方は多くの企業で参考になりますが、具体的なフェーズの定義や管理方法は、自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズする必要があります。また、デジタルツールの活用についても、自社の現場の受容性や、既存のシステムとの整合性を考慮する必要があります。

◾️実践知としての価値

これらの先駆者たちの知見が特に価値を持つのは、それらが実践を通じて得られた知見だという点です。理論だけでなく、実際の現場での成功と失敗の経験が含まれているからこそ、より実践的な示唆が得られます。

特に、デジタル時代における営業改革の方向性を考える上で、これらの実践者たちの視点は重要な参考となります。テクノロジーの活用と人的な営業力の向上をいかにバランスよく実現していくか、その具体的なヒントを得ることができます。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの実践者たちの取り組みから学べることは多くあります。特に重要なのは、それぞれのアプローチの背景にある考え方と、実践を通じて得られた具体的な知見です。

ただし、これらの知見は、あくまでも参考として捉える必要があります。自社の状況や課題を十分に理解した上で、適切な解釈と応用を行うことが、成功への近道となります。

次章では、これらの実践者たちのアプローチも踏まえながら、セールスイネーブルメントの主要な流派と特徴について見ていきましょう。

【第20章のチェックポイント】

■山下貴宏氏のフェーズ管理を軸とする手法を理解する

☐ SFAデータを活用した戦略的なフェーズ管理の考え方を説明できる

☐ 各フェーズでの重要アクションと成功ポイントを体系化する意義を認識している

■今井晶也氏のセールスプロセスと生成AI活用の取り組みを知る

☐ 緻密なセールスプロセスの管理と理論の重要性を理解している

☐ 議事録や音声データのAI分析の可能性を認識している

■藤島誓也氏のデジタルセールスとカスタマーサクセス設計の特徴を学ぶ

☐ 合理的なセールステック活用とデータドリブンな改善の考え方を説明できる

☐ DSRを活用した顧客理解と提案最適化の進め方を理解している

☐ カスタマーサクセスの重要性と営業との連携の意義を認識している

■村尾祐弥氏のテクノロジー駆動の営業革新の視点を理解する

☐ セールスイネーブルメントとテクノロジー活用の関係性を説明できる

☐ 営業タスクのデジタル化と自動化の可能性を認識している

■各手法を参考にする際の留意点を知る

☐ 自社の状況に合わせたカスタマイズの必要性を理解している

☐ 手法の表面的なコピーではなく、本質の理解が重要な点を認識している

☐ データを起点とした独自の改善PDCAの重要性を説明できる

第21章 主要な流派と特徴

▼STORY - 先駆者たちの軌跡

「セールスイネーブルメントの先駆者たちから学ぶことは多いと思います。藤島さんから見て、特に印象的な取り組みはありますか?」鈴木部長が尋ねた。

藤島は目を輝かせて答えた。「はい、いくつか印象深い事例があります。例えば、Salesforceのアプローチ。SFAのデータを起点に、営業プロセス全体を最適化する。その徹底ぶりには、多くの企業が学ぶべき点があります。」

「なるほど。データドリブンな営業改革のお手本のようなものですね。」

「そうですね。また、コンサルティング営業で知られるキーエンスの取り組みも興味深いです。徹底的な顧客理解と、それに基づく課題解決提案。営業の本質を追求する姿勢は、セールスイネーブルメントの精神そのものです。」

鈴木部長は感心した様子でメモを取った。「確かに、営業のあるべき姿を示す事例だと思います。」

「他にも、リクルートの組織的な営業マネジメントや、ITベンダーのデジタルセールスの取り組みなど、様々な先進事例があります。ただし、重要なのは、単に真似るのではなく、自社の文脈に合わせて応用することです。」

「おっしゃる通りですね。他社の成功事例は、あくまで参考。自社の強みを活かした独自の取り組みが求められると。」

「まさにその通りです。先駆者たちの軌跡は、私たちに多くの示唆を与えてくれます。しかし、それぞれの企業が置かれた状況は異なります。だからこそ、先人の知恵を糧としつつ、自らの道を切り拓いていく。そこに、真の変革のエッセンスがあるのだと思います。」

鈴木部長は深く頷いた。セールスイネーブルメントの先駆者たちは、確かに偉大だ。しかし、彼らの偉業は、私たちを鼓舞するための道標。その先を歩むのは、他でもない私たち自身なのだ。藤島の言葉は、自らの道を切り拓く勇気と誇りを、鈴木部長の胸に宿した。

-

セールスイネーブルメントという言葉は、誰でも名乗ることができ、支援を謳うことも可能です。実際、様々なアプローチや考え方が存在しており、その中から自社に適したものを見極めることが重要です。本章では、日本における主要な流派とその特徴について見ていきましょう。

◾️Salesforce流セールスイネーブルメント

セールスイネーブルメントは米国でSFAの誕生を起点に生まれた概念であり、Salesforce出身者のアプローチは、現在でも最もスタンダードな考え方の一つとなっています。

SFAに登録されているデータを元に営業改善を図るアプローチを得意としており、セールス工程のフェーズと、そこに合わせたコンテンツやナレッジの整備を重視します。ダッシュボードの作り方やセールスコンテンツの揃え方など、体系的なアプローチが特徴です。

特に、フェーズ管理を軸とした商談マネジメントに強みがあります。各フェーズでの必要なアクションや、成功のための重要なポイントを明確化し、それを組織全体で共有・実践していく手法は、多くの企業で成果を上げています。

◾️キーエンス流セールスイネーブルメント

キーエンスは、その社名の由来である「キーオブサイエンス」が示す通り、論理的な営業スタイルで知られています。キーエンス出身者による手法は、独自の特徴を持っています。

この流派の特徴は、外報と呼ばれる訪問前の顧客提案の準備の整備や、コンサルティング提案力を高めるためのロールプレイング、外勤内勤の細かなスケジュール管理などが型として機能している点です。

ただし、これらの手法は、キーエンスの市場でのポジションや製品特性と密接に結びついています。市場首位の製品開発力と課題解決型の高単価製品があってこそ機能するモデルであり、どの企業でも同じように導入できるわけではない点に注意が必要です。

◾️リクルート流セールスイネーブルメント

リクルートのアプローチは、ヨミ表の管理と、日・週・月・Q・半期・年単位の細かいPDCAサイクルが特徴的です。数値を元にした細かいPDCAサイクルは、SFAのような営業管理ツールとも相性が良く、かつてExcelで管理していたヨミ表が、今ではSFAで管理される形に進化しています。

また、MVPや表彰制度で従業員のモチベーションを高め、高い士気による営業成績の向上を目指す点も特徴です。ただし、この手法は、リクルートのような気持ちの強さで売れる(製品力やブランド力が高く、顧客も購入に慣れている)製品では有効ですが、高度な課題解決が必要な製品には必ずしも適していない場合もあります。

◾️openpage流デジタルセールスの手法

デジタルセールスとバイヤーイネーブルメントの組み合わせを重視するアプローチです。顧客の課題解決や業績貢献といった成功から逆算して商談を設計し、顧客が社内説明に役立つロジックや情報、段取りを提供することを重視します。

自社製品であるデジタルセールスルームを活用し、営業の提案が有効かを検証しながら、データを元にPDCAを回し、合理的かつ顧客視点のセールスイネーブルメントを実現していく手法です。新時代のセールスのあり方として、Salesforceと並んで代表的な次世代型のアプローチとして注目されています。

◾️各流派の特徴を理解する

これらの流派について重要なのは、それぞれが生まれた背景や文脈を理解することです。各企業の営業スタイルや成功体験から生まれた手法であり、その企業の製品特性や市場環境と密接に結びついています。

したがって、ある流派の手法をそのまま導入しても、必ずしも成功するとは限りません。むしろ、各流派の本質的な考え方を理解した上で、自社の状況に合わせて適切にカスタマイズしていく必要があります。

◾️自社に適したアプローチの選択

セールスイネーブルメントの各流派からは多くの学びを得ることができますが、自社に適したアプローチを選択するには、いくつかの重要な観点を考慮する必要があります。

まず、自社の製品やサービスの特性を踏まえることが大切です。製品の複雑さや価格帯、販売形態などによって、適切なアプローチは異なってきます。また、顧客の購買行動や意思決定プロセスも重要な要素です。意思決定に関与する人数や部門、意思決定に要する時間などを考慮し、それに合わせた営業スタイルを選択することが求められます。

さらに、現在の営業組織の成熟度や課題も見逃せません。属人的な営業スタイルが課題であればプロセス管理の強化から、既にある程度のプロセスが確立されている場合はデータ活用や提案力の強化にフォーカスするなど、現状に合わせたアプローチを選ぶことが肝要です。

加えて、導入を検討しているアプローチと既存の営業プロセスとの整合性や、組織の変革受容性なども考慮すべき点です。現場を巻き込みながら、段階的に変革を進めていく柔軟性も必要でしょう。

以上のような観点から多角的に検討し、自社の特性にマッチしたアプローチを選択していくことが重要です。また、いきなり完璧な形を目指すのではなく、まずは部分的な導入から始め、徐々にアプローチを進化させていくことも有効な方法だと言えます。

◾️本章のまとめ

セールスイネーブルメントの各流派は、それぞれに特徴があり、学ぶべき点が多くあります。ただし、これらはあくまでも参考として捉え、自社の状況に応じた適切な解釈と応用が必要です。

特に重要なのは、表面的な手法のコピーではなく、各流派の本質的な考え方を理解し、自社の文脈に合わせて再解釈することです。それによって、より効果的なセールスイネーブルメントの実現が可能になります。

次章では、DSRによる実践的なアプローチについて、より具体的に見ていきましょう。

【第21章のチェックポイント】

■Salesforce流の特徴を理解する

☐ SFAデータを起点とした体系的アプローチの考え方を説明できる

☐ フェーズ管理とコンテンツ・ナレッジ整備の重視する点を認識している

■キーエンス流の特徴を知る

☐ 外報と訪問前の緻密な準備の意義を理解している

☐ ロールプレイングなど実践的トレーニングの重視する点を説明できる

☐ 自社の営業スタイルとの適合性を慎重に見極める必要性を認識している

■リクルート流の特徴を学ぶ

☐ ヨミ表の管理と細かいPDCAサイクルの回し方の特徴を説明できる

☐ 士気高揚施策など組織活性化の取り組みにも着目する必要性を認識している

☐ 自社の商材特性との整合性を見極める重要性を理解している

■openpage流の特徴を理解する